ペーパーバックの倉庫から⑩

2014.09.07

なるほど、やっぱりこういうことになってるのか。“安物雑貨店のドストエフスキー”もとんだトラブルに巻き込まれたもんだ……。

9月5日付けでPublishers WeeklyのウェブサイトにアップされたThe Killers Inside Us: The Return of Jim Thompson(by Jordan Foster)。ワタシはこの記事を読んで初めて知った次第なのだけど、何でも過ぐる8月とはThe Month of Jim Thompsonと言ってもいいような月だったようで、何と彼の全長編25点が新たな(瀟洒な、というか、カラフルな。ワタシはイメージじゃないと思うんだけどなあ)装いを施され、Mulholland Booksという聞きなれないインプリントから一挙リプリント。このこと自体は壮挙と言っていいと思うんだけど、しかし版元がMulholland Books(何でもLittle, Brown and Company傘下のインプリントらしい。ということはHachette Book Group。これが重要な意味を持ってくるんだけど……)ということは、Jim Thompsonの版権はRandom Houseからアマゾンのアーチエネミーに移ったってコト?

そんな興味に駆られてVintage Crime/Black Lizard(Random House傘下のインプリントでBarry Giffordが立ち上げたBlack Lizard BooksをCreative Arts Book Co.から買い取って誕生。このとき、Jim ThompsonはRandom Houseの作家になった)のオフィシャルサイトにアクセスすると、なるほど、確かにJim Thompsonの本がない(そうかと思うとPeter Mayleなんて名前が出てきてあんぐり。そーです、あの『南仏プロヴァンスの12か月』のピーター・メイルです。そりゃあプロヴァンスにもトカゲはいるだろうけど……)。もっともRandom Houseの在庫を検索すると3冊ばかりヒットはする。ただし3冊っきり。The Killer Inside MeやPop. 1280といった“ビッグガン”はなし。ふむ、もしかすると既にフロントリストからは外れて在庫として残っている現品のみが売りに出されているのかも知れない。やっぱりJim Thompsonの版権はRandom HouseからHachette Book Groupに移ったと見ていいようだ。

さあ、こうなるとアマゾンがどう出るかだ(笑)。ここは本家(つーか、この抗争の主戦場である)アメリカのamazon.comでMulholland Books版のThe Killer Inside MeについてISBN検索をかけてみたところ――

おお、やっぱりこーなっておるではないか(ちなみに日本のアマゾンだと「1点在庫あり。ご注文はお早めに」。なぜそうなるのかはよくわかりません。アメリカ国内ではガチンコ対決を演じつつ、国外市場ではビジネス優先の大人の対応――とかだったらチカラが抜けるんだけど)。かくて白昼の大通りで二大ビッグガンが睨み合いをつづける緊迫の構図の中に図らずも身を置くことになった“安物雑貨店のドストエフスキー”ではあるが、まさか、ひょっとして、まかり間違って、Hachette Book Groupが雇った用心棒だってことは……?

2014.09.11

しかし、やることがエグイわ。故意に発送を二、三週間遅らせるだけでは飽き足らず、自サイトの検索システムを「操作」(英語だとmanipulation。この場合、「不正操作」という意味合いも含んでニュアンスとしてはもっと性質が悪い)して検索結果に表示しない。discoverabilityなんてことがしきりに喧伝される世にあってこの確信犯的な仕打ち……。アメリカのアマゾンでMulholland Books版のThe Killer Inside MeについてISBN検索をかけた結果については前エントリで記した通りなんだけど、あの結果がスンナリ得られるのはISBN検索だから。同じ結果にタイトル検索でたどりつこうとすると、とても一筋縄では。二重三重に迷彩が施してあって容易にたどりつけない。つーか、強いて探し出そうというアクションを執らない限り、普通ならばたどりつけない。この検索万能の時代、検索で見つけられないものは存在しないも同然。つまりMulholland Books版のThe Killer Inside Meはamazon.com的にはない。Barnes & Nobleだといの一番で表示される本がamazon.comにはない。

と、それはそれでとても一口では説明できないような“大人の事情”でamazon.comでは(事実上)売っていない本がある一方、逆に版元サイドがamazon.comでは売らないと高々と宣言している本もある。

わざわざ大文字でアピールしているくらいだから、これは売ってもらえないのではなく、売らないのだとその意図を忖度すべき。助動詞のwillは無意志の助動詞として単純未来を表すのではなく、「[有意志(の未来)] …しようと思う, …するつもりである」(リーダーズ)の方だね。もうこれだけでもその意気や良しなんだけど、その本というのも、たとえウェブサイトの作りがここで決済プロセスまで進むのはちょっと……とためらわれるようなシロモノであったとしても(ワタシ自身、通販サイトを運営している立場で言わしてもらえば、お客様にレジまで進んでもらうというのは並大抵のことではない。これまで買い物カゴに入れたまま放置された――レジに進む前で止まった――本がどれだけあるか。要は信用がないんですよ信用が……)、沸き起こる不安を「えいやっ」と抑え込んでレジまで突進してしまうであろうとびきりの訴求力を持った1冊。いや、訴求力といっても、ある種の人々にとってはですよ。で、ワタシはそのある種の人々(苦笑)。かくていささかならぬ不安を無理矢理抑え込んで(最悪の場合、$46.00をドブに捨てることになっても構わないという覚悟を固めて)PayPalの支払いボタンをクリック(支払いはPayPalによる電子決済)。以来、待つこと3週間、昨日、ようやく届いたのが↓。

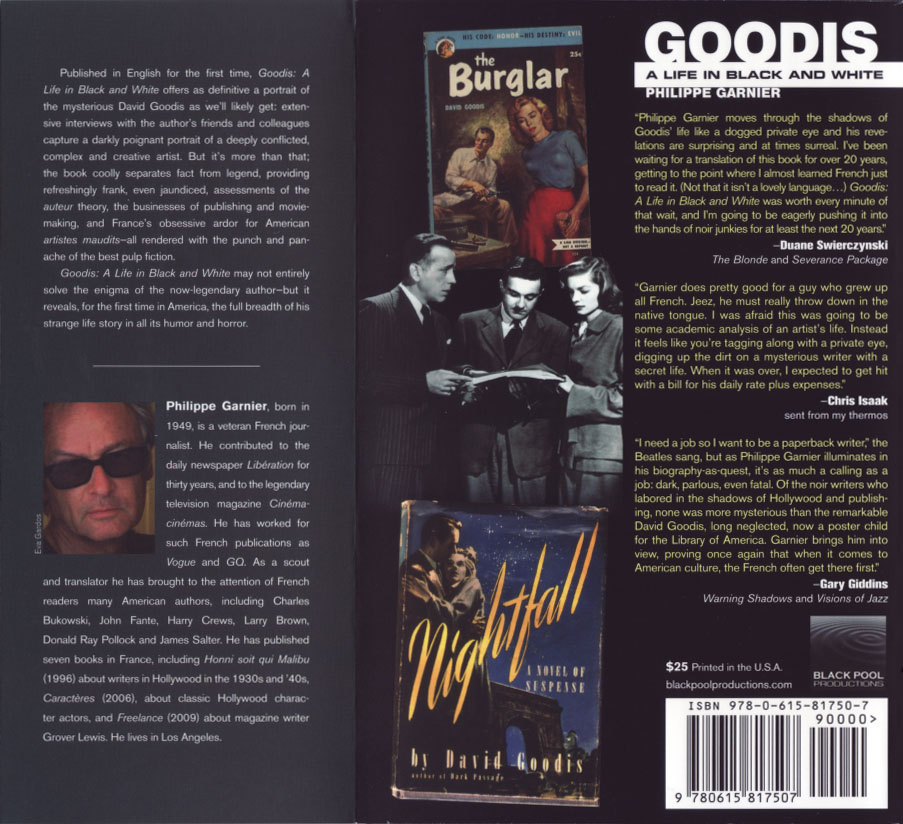

ふふ。人によったらあっとオドロクんじゃないかな。1984年にフランスのスイユ社から刊行されたGoodis: La Vie en Noir et Blancの英訳。著者はかのジャン=ポール・サルトルが創刊した『リベラシオン』で30年ばかり記者を務め、現在はロサンゼルスに住むフィリップ・ガルニエ。当然、原語はフランス語で、しかもそれがこの作家の評伝としては現在に至るも唯一のものという。えー、あの本の英訳が出てたんだあ。ハイ、出てたんです、今年の3月に(発行月については前付にも記載なし。しかしNoirConというサイトに今年1月に発売される旨の告知がなぜか3月17日付けで掲載。1月発売予定が3月まで延びた?)。かくいうワタシもつい最近まで知らなかったんだけど、過日、早川清文学振興財団内の「小鷹信光文庫」の蔵書を閲覧していたら見慣れたDavid Goodisの白黒写真と見慣れたGGA(Of Tender Sinのカバーに使われたもの)をあしらった見慣れない本を発見。それがGoodis: A Life in Black and Whiteだったというわけ。そういう意味では小鷹さんに教えてもらったと言ってもいいんだけど(小鷹さんはこの本を「小鷹信光 私の100選」としてもセレクト)、この本とこの本を求めているものにとってのこれ以上の出会い(discoverability)があるものか。思い知ったか、アマゾンよ、とわけのわからないことを口走りつつ……。

2014.09.17

それはあくまでも彼自身の意志だった。ワーナーサイドとしては契約更新の意向は持っていて当人が望みさえすれば彼はそれ以降もハリウッドに留まることができた。しかし彼はそれを望まなかった。自らの意志でハリウッドを去り、以降、いわゆる“モノトーンの生涯”へと自らを封じ込めることを選んだ――。どうもPhilippe Garnierがハリウッドで収集した証言や資料を信ずるならばそういうことになるらしいんだけど、そうすると従来のセオリーがねえ。David Goodisはワーナーブラザーズと結んだ6年契約という人生最大のチャンスを生かすことができず、尾羽打ち枯らしてフィラデルフィアに舞い戻り、以後、ひたすら自らの分身とも言える社会のヒエラルキーから転がり落ちた人物ばかりを描きつづけた――そんなセオリーが……。

1939年、広告代理店勤務の傍ら書き上げたRetreat from Oblivionがダットン社からハードカバーで刊行されると、David Goodisは勇躍、ニューヨークの人となる。さらに1945年、Saturday Evening Postに連載されたDark Passageはワーナーブラザーズが$25,000で映画化権を取得、ハンフリー・ボガート&ローレン・バコール主演で映画化。しかもワーナー社は単にこの小説1作の映画化権を手中にするだけでは満足せず、David Goodisのストーリーテラーとしての才能を丸ごと囲い込むことを選択。それが同社とDavid Goodisが交わした最長6年間という長期専属契約(ただしワーナーブラザーズ側が1年単位で契約の破棄を選択できるオプション付き)。こうしてニューヨークから映画の都・ハリウッドへと活動の場を移したDavid Goodisはしかし1947年のThe Unfaithfulを唯一の例外として、以後、ハリウッドを去る1950年まで実際に製作にまで漕ぎ着けた台本を生み出すことはできなかった。これが実に不思議で、というのもこの間、David Goodisは決して創作者としてスランプに陥っていたわけではない。実はワーナー社とDavid Goodisとの契約とはいささか変則的なもので、ワーナー社が拘束できるのは1年のうちの半分だけ。残る半分はDavid Goodisが自由に使うことができて、彼はその期間を小説の執筆に当てた。自分はあくまでも小説家である――そんなこだわりからあえてこういう変則的な契約を望んだそうなのだけど、そして実際、David Goodisはこのワーナーとの契約期間中に2本の小説を書き上げている。そのうちの1本、NightfallはGeoffrey O'brienをして“his most nearly perfect book, the spare, balanced, and inexplicably moving”と言わしめる出来栄えで、当然、ワーナーが飛びついてよさそうなものなのだけど、なぜかそうはならなかった。それもまた不思議と言わざるをえないのだけど、ともあれ、ハリウッドに活動の場を移してからの5年間、彼が手がけた台本は一向に日の目を見ることはなかった。こうした外形的な事実だけを捉えるならば、ワーナー社とDavid Goodisとの契約は決して生産的なものだったとは言えず、そのような判断の下、ワーナー社が契約に含まれるオプション(一方的契約破棄)を行使したとしても何ら不思議ではない状況だったとは言えるはず。ただPhilippe Garnierがハリウッドで収集した証言や資料はそういう憶測を否定するものばかり。David Goodisと普段接する立場にあったワーナー社のストーリー・エディターは必ずしも印象が強いとは言えないDavid Goodisとの思い出を記憶の底から呼び覚ましつつ――

“I remember W. R. Burnett,” he wheezed. “I remember William Faulkner, the Epsteins. No much David Goodis. I mean, he was satisfactory, he must have been, otherwise we wouldn't have picked up his option. I remember that after two or three years he wanted to leave, wanted to go back to Philadelphia. So we let him go. But he could have stayed if he had wanted, I'm sure.”

ワーナー社のアーカイブからは同じ人物がワーナー社の契約部門の責任者に対しDavid Goodisのサラリーの引き上げを提案した書簡も見つかっている。これらの証言や資料を絶対視するわけには行かないにしても無視することは到底できず、である以上、David Goodisとワーナー社との“破談”はワーナー社側からなされたというよりはDavid Goodisの側からなされたアクションだったと見做すのが適当だということになる。しかし、なぜ彼はそんなアクションを? そして(もしそれが事実なら)決して自分がそうだったわけでもないのに、以後、ただひたすら社会のヒエラルキーから転がり落ちた人間ばかりを描きつづける世にも稀なペーパーバックライターへと身を転じることに? この点についてはその敬服に値する丹念な取材にもかかわらずPhilippe Garnierは確たる手がかりを示しえているとは言えない。だからあとは何を言ってもすべては揣摩憶測の類いということにならざるを得ないのだけど――David Goodisはそもそもはパルプマガジンから物書きとしてのキャリアをスタートさせた人物。しかも大学在学中には既に複数のペンネームを使い分けていたというからその入れ込み方たるや筋金入り。ある友人の証言によればDavid Goodisが世の文学青年がそうであるように同時代の作家について熱く語るというようなことはほとんどなく、かろうじて彼の記憶に残っているのはヘンリー・ミラーについて語ったいくばくかの言葉くらい。そう、David Goodisはヘンリー・ミラーは愛していた、その“pornographic”な側面を――。結局、彼はよくあるタイプの文学青年とは明らかにタイプを異にしていた。それよりもパルプという下世話な世界の中に居心地のよさを憶える、生粋の“パルプ人”だった。「グーディスがパルプ小説を選んだのではない、パルプ小説が彼を選んだのだ」――とはある評論家がこの作家を評した言葉だけれど、ある意味、David Goodisは生まれついてのパルプライターだったということもできる。しかし、そんな生まれついてのパルプライターはヘミングウェイの『誰がために鐘は鳴る』を模したかのようなスペイン内戦を題材に取ったストレート・ノベルがハードカバーとして出版されるや文士としての栄達を求めるかのようにニューヨークに上ってスリックにも原稿を売った。そして1945年にはあらかじめ映画化を想定して書いたかのようなダーク・スリラー(Dark Passage)によって首尾よくハリウッドのプロデューサーの関心を引くことに成功し、当時の文士の出世コースでもあった大手映画会社との専属契約もゲット。そうして赴いたハリウッドではワーナー社が用意した専用のオフィス(Goodis: A Life in Black and Whiteのカバーで使われている白黒写真はハリウッドにあるワーナー社のオフィスで撮影されたものとか)もあてがわれ――と、生粋のパルプライターであるDavid Goodisは映画の都で将来を嘱望される新進気鋭のシナリオライターへと「上に向かって堕落した」(竹中労)。

当然、そんな認識を、当初の彼が持っていたはずはない。しかし6年という長期契約、しかも半年は小説の執筆に当ててもいいという恵まれた契約が何ら生産的な結果ももたらさないまま契約期間の大半が過ぎようとしていた時、彼はどうしたってこう思わずにはいられなかったのではないか――ここは自分の居るべき場所ではないと。そして本来の自分の居場所に戻ろうとした、フィラデルフィアへ、そして、かつて彼が親しんだパルプの世界へ。当時、既にパルプ雑誌に往事の勢いはなく、それに代って隆盛を極めつつあったのがペーパーバック(Gold Medal Booksが創刊されたのが1949年)。フィラデルフィアに舞い戻ったDavid Goodisは自らに似合いのシノギとしておそらくはごく自然にペーパーバックライターという職業を選び、そして喜々としてその仕事に励んだ。一度は「上に向かって堕落した」オノレを本来の軌道に戻そうとするかのように、ただひたすら下へ下へと転がり落ちる人物ばかりを描きながら……。

2014.09.18

それにしたって、このタイミングで甦ってくるかねえ……、「上に向かって堕落した」。ワタシが人生において師事した最初の師。会ったのは一度きりだけど、それでも「師」には違いない。よもやこのタイミングで、しかもやれパルプマガジンがどーのペーパーバックがどーのとおよそ和尚とは縁遠かったであろうお題をめぐって……。

前エントリで引いたNightfallをめぐるGeoffrey O'brienのコメント、あれはHardboiled America: Lurid Paperbacks and the Masters of Noirという本から引いたものなのだけど、この本をめぐってワタシはある重要な事実を見落としていた。この本には1981年刊行のオリジナル版と1997年刊行の増補版があって、ワタシが持っているのは増補版の方(カバーにもちゃんとEXPANDED EDITIONと刷ってある)。

で、自分が持っているのがこの増補版の方だけということもあって、果たしてこの1997年版のどの部分が1981年版に付け加えられた増補分であるかはこれまで知る術もなかったのだけど、何となく(というか、ごく当然のように)そのDavid Goodisについて記された部分はすべて増補分であると思い込んでいた。なぜって、1981年といえばまだBarry GiffordによってDavid Goodisが“発見”される前。当時、David Goodisのすべての作品はアメリカ国内ではout-of-print。David Goodisという“ペーパーバックライター”はアメリカ国内では完全に忘れられた存在で誰ひとり関心を示すものもいない――そんな有様だったというのが、言うならば一種のmythとして刷り込まれていてワタシなんかもごく素直にそれを受け入れていたのだけど、そうである以上、1981年段階でその人と作品を取り上げ、しかも極めて当を得たコメントを披露していた人間なんているわけがない。当然、この本に収められているDavid Goodisにまつわる6ページばかりの記述も1984年にBlack Lizard BooksがDavid Goodisのリプリントを手がけるようになって以降に書かれたもの――そう思い込んでいたような次第なのだけど……

何とコレが間違いであると。Geoffrey O'brienはオリジナル版が刊行された1981年段階で既にDavid Goodisに注目していた。そして極めて当を得たコメントを天下に披露していた――そういうことを、Goodis: A Life in Black and Whiteを読んで初めて知った。曰く――

Geoffrey O'brien, who wrote about Goodis in his seminal 1981 book Hardboiled America, when none of the author's titles were available in the U.S., and then wrote introductions for the Black Lizard reprints in 1987, offered the best insights anyone in his native country had on Goodis. (...)

いやー、「恐れ入りました」ですよ。やっぱりどこの世界にも目利きってのはいるんですねえ。こーなって来ると、David Goodisは1983年だか84年だかのとある日、パリのとある書店でBarry Giffordによって“発見”された――というのは大いなる間違いであると(ま、これはかねてからそう思っていたんですが)。David GoodisはBarry Giffordに“発見”される前に既にGeoffrey O'brienによって“記載”されていたと。

ちなみにGeoffrey O'brienはかのLibrary of America(「全米人文科学基金」や「フォード財団」の出資によって設立された非営利の出版社)の編集主幹も務めているとかで、なるほど、これで合点が行った。なぜDavid Goodisという「三文文士」(Geoffrey O'brienがHardboiled Americaの中でDavid Goodisを評して言った言葉。曰く――“In this fashion David Goodis, great literary artist turned streetcorner hack writer, could tell his own story and ply his trade at the same time.”)が「アメリカ文庫」を名乗る叢書にハーマン・メルヴィルやナサニエル・ホーソーンなどと肩を並べて収まっているのかが。よほど買ってるんだねえ。いや、買い被り過ぎか? 所詮は「街角の三文文士」なんだけどなあ……。

About Me

On PW_PLUS

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②

- ◦我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜

- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜

- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜