保護者と被保護者のソネット

〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜

デイヴィッド・グーディスのペーパーバック・オリジナルは、おそろしい……。

フィラデルフィアの「三文文士」がその1ダースを数えるペーパーバック・オリジナルにおいて繰り返し描いた女性像がある。それは「スキニーな女」。しかも、誤解のないように断っておくなら、この「スキニーな女」というのは最近のファッション業界で問題となっているスリムなボディーラインを追求するあまりにBMI(肥満度を示す体格指数。そういうものがあるんだそうです。詳しくはハフポスト日本版の記事を参照)がWHOが定めるガイドラインを下回ってしまったという類いのそれではない。むしろ「貧相で女性的な魅力に欠ける女」のシノニムと言ってもよく、Cassidy's Girlのミルドレッド(主人公であるキャシディの妻)などは自分のライバル(キャシディはミルドレッドと喧嘩別れした後、「小柄で、華奢で、青白い」、アル中娘のドリスと知り合い、恋に落ちる)がそんな女であることが承服できない――

He turned and started to walk away from her. She came after him, grabbed him and twisted him around.“Lay off,” he said. “I said it's final. It can't be patched up.”“Damn you,” she seethed. “Did I say I want it patched up? All I want is—”“What? What?”“I want you to come out with it. Who is it?”“That ain't the point.”“You're a liar.” Her arm flashed and she smacked him full across the face. “You're a no-good liar.” She smacked him again and with her other hand she grabbed his shirt and held him there and smacked him a third time. “You rotten bastard,” she shrieked.He rubbed the side of his face. He muttered, “People are looking.”“Let them look,” Mildred yelled. “Let them get a good look.” She glared at the people who were standing around and looking. “To hell with you,” she said to them.A stout middle-aged woman said, “It's shameful. It's a disgrace.”“Go chase yourself,” Mildred told the woman. Then she turned to Cassidy and shouted, “Sure, that's me. I'm a bum. I got no manners, I got no breeding. I'm just a broad, a skirt. But still I got privileges. I know I got certain privileges.” She lunged at Cassidy and with both hands she grabbed thick locks of his hair, forcing his head back and screaming, “I got a right to know. And you're gonna tell me. Who's the woman?”Cassidy took hold of her arms and freed himself. He stepped back and said, “All right. Her name is Doris.”“Doris?” She stared off to one side. “Doris?” Then her stare aimed at Cassidy. “That nothing? That skinny little drunk?” Her stare became dazed and she said, “Jesus Christ, is that who it is? Is that my competition?”

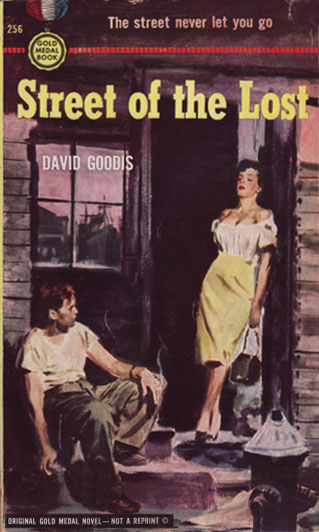

これ以外にもデイヴィッド・グーディスのペーパーバック・オリジナルにはさまざまなパターンで「スキニーな女」が登場する。Street of the Lostのエドナがそうだし、The BurglarのグラッデンもBlack FridayのマーナもThe Moon in the Gutterのキャサリンもそう。これはデイヴィッド・グーディスが書いていたのが、豊満な肉体の女がこれ見よがしに胸を突き出して見せるというのが定番だった俗にGGA(Good Girl Art)と呼ばれる表紙絵に飾られたペーパーバック・オリジナルだったことを考えるなら驚くべきことだと言わざるをえない。

一体なぜグーディスはこれほど執拗に「スキニーな女」を描いたのか? これに関してよく言われるのは、グーディスが一方で「スキニーな女」に対置するように「豊満な肉体の女」を登場させており(Cassidy's Girlのミルドレッドがまさにそう。物語にはその豊満な肉体を誇示して夫の心を引き戻そうとするシーンもある)、グーディスのわずか1年あまりで破綻した結婚生活のパートナー(エレイン)がやはり豊満な肉体の持ち主だったとされることを引き合いに、「豊満な肉体の女」は「エレインの思い出の産物」(ジェイムズ・サリス)であり、「スキニーな女」はその苦い思い出から生み出されたグーディスなりのニンフのような存在――。ただ、そうだとして、それでデイヴィッド・グーディスの「文学」の何かがわかったことにはならないだろう。彼の私生活とは関りなく、彼の「文学」は存在するのだから。で、この際、彼の伝記的データは一切無視して、純粋に作品のみを通してこの「スキニーな女」について考えてみることにしたのだけど、これがとんだことになってしまって……。

まず、デイヴィッド・グーディスが生み出した1ダースのペーパーバック・オリジナルはそれぞれ特徴のある文学的企みに満ちたもので、決して「一つの作品を十二回ほど、何度もくりかえし書いてきた」と言われる筋合いのないことは「我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜」に書いた通り(しかし、重いなあ。このタイトルに決めた時は、そこまでの重さは感じなかったんだけれど……)。ただ、その一方で、その作品の多くはある1つのプロットに単純化できるのではないか? ということも、この数か月、集中的にこの作家の作品を読んでワタシが気がついたことの1つ。そのプロットとは――「報われない境涯にある女に『保護本能』をかきたてられたばっかりに男が遭遇することになる危機とその(意外な)結末」。

ここでポイントとなるのは「保護本能」。多分、ジェンダー論的には受け入れられないのだろうけれど、一般的には男にはこの「保護本能」というやつが備わっているということになっていて、ネットで検索すると、「男性の保護本能をくすぐる!ウサギ系女子」なんて記事が見つかったりもする。その一方で女性作家の手になる小説などでは時に女の不興を買うものとして描かれたりもしていて、たとえばアイリス・ジョハンセンの『見えない求愛者』ではヒロイン、ケンドラ・マイケルズのセリフとして――「あなたの保護本能が頭をもたげているように感じるのはそのせいなの? 守ってもらう必要はないのよ、リンチ」。ま、女が男の保護対象でしかないなんて、今どき、古い、というのは男のワタシでも思います。ただ、デイヴィッド・グーディスのペーパーバック・オリジナルの主人公はもう本当に「保護本能」をかきたてられたと解釈するしかないような、およそ合理的な理由が何もないまま(あるいは、読者に一切、その理由が説明されることがないまま)、「報われない境涯にある女」に感情移入し、その「保護者」としてふるまうようになる。現状、ワタシはデイヴィッド・グーディスの全てのペーパーバック・オリジナルを読んでいるわけではないのだけれど、読んだものの中ではCassidy’s Girl、Street of the Lost、The Burglar、Black Friday、Street of No Return、The Wounded and the Slainあたりは確実にそうだし、またThe Moon in the GutterとDown Thereは「被保護者」を保護しきれなかった男の悔恨の物語――と抽象化することができるかも知れない。いずれにしても、彼のペーパーバック・オリジナルの多くには「報われない境涯にある女」が登場し、主人公との関係で言えば、後者が「保護者」で前者が「被保護者」というのはもう揺るぎようのない黄金律。そして、そういう「報われない境涯にある女」の具現化された1つの姿が「スキニーな女」――と、そう言っていいのではないかと。

実際、こうした消息を読み取れるいくつかの印象深い、というか、この上もなく美しいシーンがあって、「我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜」(やっぱり重い……)で長々と引用したStreet of the Lostの一節なんかもそれに当るんだけど、ここではBlack Fridayから主人公のアル(資産家一家の次男。アクシデントで兄を殺して逃走中の身の上で、身を隠す目的で、犯罪のプロを装って強盗団の一味に紛れこんでいる)が強盗団の一員(『鬼平犯科帳』で言うところの「引き込み」)で同じく強盗団の一員だった兄を内輪揉めで失い、あろうことかその遺骸は強盗団のリーダーによって解体処分されてしまうという過酷な運命に見舞われることになったマーナの「保護者」となることを決意するシーンを紹介すると――

“All right,” he said. “We'll switch to something else. Let's talk about music. You like the sound of mandolins?”“If you do.”“So that takes care of that. And from there we go to the moonlight. You like to see the moonlight pouring through the trees?”“Yes, I like that very much. I'm seeing it now.”“Sure, we're both seeing it. We're getting awfully artistic, aren't we? Let's see what happens if we try another direction. Some topic that has to do with science, like airplanes.”“We're flying now.”“Yes, we sure are.”“We're way up, way way up.”“You hear the motor?”“No," she said. "Just the mandolins.”Then it was quiet but he heard the mandolins and he looked at her and phrases from sonnets floated through his mind. What he actually saw was a small skinny girl with a face that was fairly pleasant but not especially pretty, although the grey-violet eyes were something unique, and the black hair had a soft lustre that they try to get on canvas and sometimes almost get it but not quite.But he wasn't seeing her with his eyes. It wasn't her face and body he was seeing. It was something she sent to him, something he'd been waiting for through all the years of listless nights and meaningless days.

彼が見ていたのは彼女の顔でもなければ体でもなかった。彼女が彼に送った「何か」、彼が何年にも渡る無気力な夜や意味のない昼をやりすごす間、ずっと待ち続けていた「何か」だった……。その「何か」とは何かをデイヴィッド・グーディスは記しているわけではないのだけれど、でもこれって明らかではないだろうか? アルはマーナという存在に「全身全霊で守るべき理由」を見出したのだ。さらに言うならば、彼は生きる目的を見つけたのだと言ってもいいかも知れない。「人はなぜ生きるのか?」という、本来、答などあろうはずもない問に対して、それでも最も得心の行く解答案があるとするならば、それは「誰かを守るため」――ではないかとワタシなどは思っていて、それは逆の状況を思い浮かべてみればいい。守るべきものが誰もいないという状況は、人を腐らせる――。アルは永らくそういう状態にあった。しかし、その守るべき対象が見つかった時、人は一瞬にして甦る。きっとこの時、アルは全身に高揚感が漲るのを感じていたに違いない。そして、物語もまた動き始める――というのが、デイヴィッド・グーディスが生み出したペーパーバック・オリジナルの多くに共通するスキーム。

ただ、これだけならば、デイヴィッド・グーディスが生み出したペーパーバック・オリジナルなんて女が一方的に男の「被保護者」として扱われた古い時代の遺物、と見なされるのが落ち。それこそ「あなたの保護本能が頭をもたげているように感じるのはそのせいなの? 守ってもらう必要はないのよ、デイヴィッド」――ということにもなりかねない。ところが、どういうわけだか(ホントに、どういうわけだか、としか言いようがないのだけど)デイヴィッド・グーディスは自らが生み出した「保護者」と「被保護者」にまつわるソネットに不思議なひねりを加えているのだ。彼のほとんどのペーパーバック・オリジナルでは「豊満な肉体の女」と「スキニーな女」が対概念のように描かれていることは既に記したけれど、物語のいくつかでは「スキニーな女」に「保護本能」をかきたてられたばっかりに危機に陥ることになった主人公が最後に「豊満な肉体の女」に救われる、というかたちとなっている。Cassidy’s Girlがそうだし、The Wounded and the Slainもそう。またこれとは全然状況が違うのだけど、The Moon in the Gutterには、既に記したように「『被保護者』を保護しきれなかった男の悔恨の物語」という側面も確かにあるのだけど、一方で主人公(港湾労働者)自身がMGのスポーツカーを乗り回す女の保護対象としてロックオンされるというのが物語のもう1つの重要なストーリーライン。こうした関係はThe Burglarに出てくる金持ちの未亡人と主人公(流しの泥棒に拾われて泥棒として育てられたかつての孤児)の間にも認められる。しかしMGのスポーツカーを乗り回す女や金持ちの未亡人の「思い」は実を結ぶことはない。結果、女は激しく傷を負うことになるのだけど、これが切なくってねえ。The Moon in the Gutterの場合、2人(ケリガンとロレッタ)はギリシャ人のインチキ神父(纏っているのは祭服ではなくバスローブ!)の司式で結婚式も挙げ、結婚指輪まで交していた、それはルーズリーフ式ノートのリングによる間に合わせではあるのだけれど、ロレッタからするならば立派な結婚指輪。その結婚指輪が――

So true, Kerrigan thought. He looked at Loretta, who stood there waiting for him to say something. His eyes aimed down to what she had on her finger, the hinged ring from the Greek’s loose-leaf notebook. His brain said, No dice. She’ll hafta take it off. And his heart ached as he gazed at her face. Her face told him that she knew what he was thinking and her own heart was aching.He said, “I’ll have a talk with the Greek. He’ll get rid of the license. All he has to do is light a match.”She didn’t say anything. She looked at the ring on her finger. She started to take it off and it wanted to stay there, as though it were a part of her that pleaded not to be torn away.He said, “It’ll come off. Just loosen the hinge.” Her eyes were wet. “If we could only—”“But we can’t,” he said. “Don’t you see the way it is? We don’t ride the same track. I can’t live your kind of life and you can’t live mine. It ain’t anyone’s fault. It’s just the way the cards are stacked.She nodded slowly. And just then the ring came off. It dropped from her limp hand and rolled across the floor and went under the bar to vanish in the darkness of all lost dreams. He heard the final tinkling sound it made, a plaintive little sound that accompanied her voice saying good-by. Then there was the sound of his own footsteps walking out of Dugan’s Den.

彼女の無気力な手から落ちて、床を転がり、カウンターの下の全ての失われた夢の闇の中に消えて行った……。ともあれ、こうしたようなことを踏まえるならば、デイヴィッド・グーディスのペーパーバック・オリジナルとは決して単純な「男性用のハーレクイン・ロマンス」(斎藤美奈子がハードボイルドを評して言った言葉)ではないのがわかる。もっと複雑。Cassidy’s GirlやThe Wounded and the Slainで描かれているのは、「報われない境涯にある女」に「保護本能」をかきたてられて「保護者」としてふるまおうとした男が逆に自分が「被保護者」となってしまうというストーリーであり、またThe Moon in the GutterやThe Burglarでは主人公自身が「報われない境涯にある男」として〝持てる女〟の「被保護者」とされる。まるでジェンダー論を先取りして、そのエッセンスを取り込んだかのようなストーリー。でも、1950年代にそんなことを考えていた作家はいるはずはないんだ。とはいえ、だったらこの奇妙な世界観は……? デイヴィッド・グーディスはペーパーバック・オリジナルとしては第2作となるOf Tender Sinで近親相姦をテーマとしている。また同作では題材の1つとしてドラッグも扱われている。つまり彼はドラッグ・カルチャーの〝聖典〟が世に現れるよりも前にドラッグをモチーフとする小説を書いていたのだ。さらには、1950年代という、アメリカが繁栄を謳歌した時代に、その繁栄から取り残された人々にフォーカスを当てた一連の〝ディケンジアン〟な作品群。そしてそれらには現代のジェンダー論を先取りしたかのようなひねりも加えられていた――。デイヴィッド・グーディスのペーパーバック・オリジナルは、おそろしい……。

About Me

On PW_PLUS

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②

- ◦我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜

- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜

- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜