我それを偏見と言う。

〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜

それはあくまでも彼自身の意志だった。ワーナーサイドとしては契約更新の意向は持っていて当人が望みさえすれば彼はそれ以降もハリウッドに留まることができた。しかし彼はそれを望まなかった。自らの意志でハリウッドを去り、以降、いわゆる“モノトーンの生涯”へと自らを封じ込めることを選んだ――。どうもPhilippe Garnierがハリウッドで収集した証言や資料を信ずるならばそういうことになるらしいんだけど、そうすると従来のセオリーがねえ。David Goodisはワーナーブラザーズと結んだ6年契約という人生最大のチャンスを生かすことができず、尾羽打ち枯らしてフィラデルフィアに舞い戻り、以後、ひたすら自らの分身とも言える社会のヒエラルキーから転がり落ちた人物ばかりを描きつづけた――そんなセオリーが……。

旧ブログの2014年9月17日付け記事(「ペーパーバックの倉庫から⑩」参照)ではこんな書き出しでデイヴィッド・グーディスといういささか謎に包まれた作家の心中に分け入ることを試みたのだけれど、そもそもの問題設定に間違いがあったようだ。ワーナー社との契約を解消してフィラデルフィアに舞い戻ったデイヴィッド・グーディスが、「以後、ひたすら自らの分身とも言える社会のヒエラルキーから転がり落ちた人物ばかりを描きつづけた」というのは、間違い。彼は決して「社会のヒエラルキーから転がり落ちた人物」ばかりを描き続けたわけではない。そして、それは決して彼の自画像(分身)だったわけでもない。それは、彼が積極的に選び取った文学的主題だった――。

そもそもデイヴィッド・グーディスをめぐっては、どれもこれも同じような作品ばかりという評価があって、しかもそれがネガティブな意味で言われているのではないというところにこの作家の特異さがよく表れている。これについては実に卓抜な言い回しで表したよく知られたフレーズあって、残念ながら孫引きというかたちにはなるのだけれど、ここはジェイムズ・サリスのDavid Goodis: Life in Black and White(初出はHigh Plains Literary Review Vol.7 No.1。その後、Difficult Lives: Jim Thompson - David Goodis - Chester Himesに収録。ちなみにフィリップ・ガルニエの本とは不定冠詞のAがあるかないかだけの違い。当時はまだフィリップ・ガルニエの本は英訳されておらず、それでも混同は生じなかったんだろうね)より引くなら――

“There are not dozen books here,” Mike Wallington remarks of the author's work in an introduction to Zebra [sic] Books' anthology of four Goodis novels: “rather, with remarkable imagination and depth, and not a little madness, he has written and rewritten his one book a dozen or so times.”

デイヴィッド・グーディスが生み出した全12冊のペーパーバック・オリジナルを評して、「ここには十二もの作品があるのではない。むしろ、並はずれた想像力と深遠さと大いなる狂気で、一つの作品を十二回ほど、何度もくりかえし書いてきた」(『ミステリマガジン』1996年10月号の山内三枝子訳「モノトーンの生涯」より。余談ながら山内三枝子訳に一言。「ブレイズ・センドラーズ」て誰ですか? 永らくワタシにはこの人物が謎だったのだけれど、原文を入手してようやく判明。ブレーズ・サンドラール!)――。マイク・ウォリントンという映画監督がイギリスのZomba Booksから1983年に刊行された4 Novels by David Goodisというコレクションの序文でそういうことを書いているということなんだけど、確かに言い回しとしては卓抜で、引用したくなる気持ちもわかる。また、かく言うワタシも知人などにデイヴィッド・グーディスについて説明する場合、この言い回しを拝借してきたのだけど……でも、違うんだ。デイヴィッド・グーディスはペーパーバック・ライターに転身した1951年以降に限定しても1作ごとに新しい文学的フロンティアに挑んでおり、そのどん欲さは驚くばかり。これについては後ほど改めて記そうと思うのだけど、まずはこの事実を踏まえない限り、いかなるグーディス論も成立しない。そして、この事実を出発点とした時、↑のマイク・ウォリントンのコメントばかりではなく、他のいろんな人物のいろんな評言・コメントに対してもツッコミを入れなければならないことになってくる。たとえばフィリップ・ガルニエのGoodis: A Life in Black and Whiteによれば、ゴールドメダル・ブックスの編集者だったノックス・バーガーはゴールドメダル時代のグーディスを評して「もうあの頃には創造力に欠けていた。井戸が枯渇してしまっていたんだ」。しかしこれは全く説得力を欠く証言と言わざるをえない。1作ごとに新たな文学的フロンティアに挑んでいた作家の「井戸」が枯れていたなんてことがありえようはずがないではないか。単純に言ってノックス・バーガーには見る目がなかったのだ。デイヴィッド・グーディスにとって不幸だったのは1960年にリチャード・キャロル(「ゴールドメダルのマックス・パーキンズ」と言われた人物。マックス・パーキンズはスクリブナー社でF・スコット・フィッツジェラルドなどを担当した辣腕編集者)が亡くなって、その後任としてゴールドメダル・ブックスの編集を担うことになったのがノックス・バーガーのような凡庸な編集者だったこと。実はGoodis: A Life in Black and Whiteによればノックス・バーガーはNight Squadの後に「1作か2作」の作品を突っ返している(I didn't like his books, and we must have turned down one or two after Night Squad.)。一体、なんてことをしてくれたんだ、ワレワレはこの男のためにいくつかのデイヴィッド・グーディスの〝傑作〟に接する機会を永遠に奪われてしまったのだ。ったく、見る目のない編集者ってやつは……。ともあれ、デイヴィッド・グーディスという作家はどん欲に新たな文学的フロンティアに挑みつづけていた作家で、決して「一つの作品を十二回ほど、何度もくりかえし書いてきた」わけではない。この点は安易に(?)マイク・ウォリントンのコメントを引用したジェイムズ・サリスにも大いに反省してもらう必要がある。

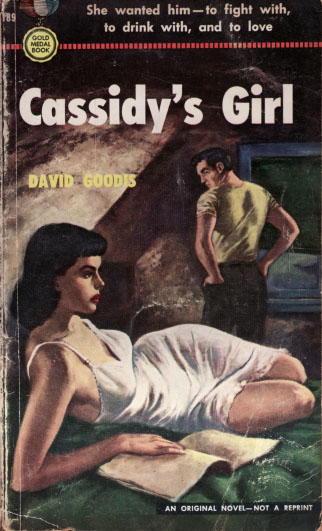

で、デイヴィッド・グーディスとはそのような作家であったと理解した上で、さて彼が得意とした「社会のヒエラルキーから転がり落ちた人物」の物語だ。彼が最初にこの種の人物を作品の主役に据えたのは1951年のCassidy’s Girl。これがデイヴィッド・グーディスのペーパーバック・ライターとしてのデビュー作。主人公であるキャシディはかつては国際線のパイロットとして高給と社会的ステータスを手にしながら、今はローカル路線バスの運転手として社会の片隅に隠れ住む身。この人物造形にこの時点での彼の自己認識が投影しているのは間違いないだろう。次にグーディスがこの種の人物を作品の主役に据えるのは1954年のStreet of No Return。主人公であるホワイティ(通称。ある出来事がきっかけで総白髪になっている)はかつては将来を嘱望された歌手でありながら、今はホームレスという境涯。さらに1956年のDown Thereではかつては世界的に名声を博したピアニストでありながら、今は場末のバーのピアノ弾きに落ちぶれているエディを登場させている。さらに言えば1961年のNight Squadに登場するコーリー・ブラッドフォードも元刑事でありながら、今はヤクザの手先に成り下がっている男(ちなみに、主人公が元刑事というのは犯罪小説としては一般的。しかし、グーディスとしては例外的で、むしろ彼はこういう設定の犯罪小説を書くことを拒み続けてきたようにも見える。そんな彼が1961年というタイミングでこういう類型的な設定の犯罪小説を書いたのは、1960年にリチャード・キャロルが亡くなり、その後任にノックス・バーガーが就任したことと無縁ではないだろう。ノックス・バーガーはフィリップ・ガルニエのインタビューでそれまでグーディスが書いたものを「どや街の小説(Skid Row novels)」と切り捨てた上で「もっとたくさん緊張感をもりこんだり、込みいったストーリーにしてほしかったんだ……なにしろ彼のプロットには迫力がまったくなかったから」。こんなことを踏まえるならNight Squadはノックス・バーガーの〝指導〟の下に書かれた可能性が高い。ただ、結果として出来上がった作品は傑作だった。デイヴィッド・グーディスの日本初訳もこの作品で、1967年刊行の創元推理文庫版『深夜特捜隊』の巻末「ノート」で厚木淳は「一九六一年に、本書がゴールドメダルから出たとき、わたしは一気に読み通して、その出来の良さに一驚した(ということは、たいして期待せずに読みはじめたということだが)記憶があるが、その印象は五年たった現在でもあまり変わらない」。まだ〝アメリカン・ノワール〟なんて概念さえ存在せず、ハードボイルド・ミステリーとしてどうかという以外に評価の基準もないような時代に、その基準に照しても上出来であると評価されたということ。その限りではノックス・バーガーは良い仕事をした。ただ、結果としてこれがデイヴィッド・グーディスの生前に刊行された最後の長編小説となったこと。また既に紹介した通り、その後、ノックス・バーガーはグーディスが持ち込んだ作品のいつくかをリジェクトしていることを考えるなら、デイヴィッド・グーディスとノックス・バーガーの関係は決して生産的なものだったとは言いがたい。そして、このNight Squadについて言うならば、たとえその出来栄えが客観的には高く評価されるものであったとしても、それは決して当のグーディスが満足できるようなものではなかったのではないか――という推定が導き出される……)。このようにグーディスは繰り返し「社会のヒエラルキーから転がり落ちた人物」を作品の主役に据えており、彼がこのモチーフにほとんど取り憑かれていたような印象も受ける。そして彼自身が同様の〝自分史〟の持ち主であることを踏まえるならば、それらの人物とは彼自身の分身である――という分析(?)は当然出てくるわけで、私自身も「ペーパーバックの倉庫から⑩」ではそのような見方に立っていたわけだけれど……もしかしたらこれはとんでもない考え違いだったのではないか? 確かに彼は繰り返し「社会のヒエラルキーから転がり落ちた人物」を描いた。しかし、彼は決して自分自身のトリコとなって自らの分身を主人公とする私小説をただの惰性で書きつづけたわけではない。彼が繰り返しペーパーバック・オリジナルで描いた「社会のヒエラルキーから転がり落ちた人物」とは、彼が積極的に選び取った文学的主題だったのではないか? それがこの数か月、集中的にこの作家の作品を読んでワタシが導き出した仮説――。

なぜワタシがこう考えるに至ったか? 第一義的にはOf Tender Sinを読んだことが大きい。デイヴィッド・グーディスが生み出したペーパーバック・オリジナルとしてはこれが第2作となる。で、これが凄い小説で。どう凄いか? 実はOf Tender Sinは犯罪小説ではない。全く予備知識のなかったワタシは当然、これも犯罪小説だろうと思い込んで読み進めていったわけだけれど、ついぞ最後まで犯罪が関係することはない。ただし、タイトルにもあるように主人公はある「罪」を犯したという設定にはなっている。その「罪」とは――なんと近親相姦。この小説は主人公(アルヴィン・ダービー。保険会社で保険数理士のアシスタントとして働くサラリーマン)が10代の頃に実の姉との間で犯した近親相姦を主題とする、なんとも恐ろしい小説だったのだ。しかもさらにそこにドラッグが関係してくる。主人公が夜の街で出会った男に「月よりも高いところへ行こう(Up there past the moon)」と言って誘われるのが秘密のドラッグパーティー。ここは男の口で語られる「パーティーの楽しみ方」を紹介するなら――

We have pitchers of beer that becomes more than beer when you add a couple of cigarette ashes. And the snuff, we have a cute little caper with that, we blend it with aspirin tablets and then put in any kind of cola drink and the total is the feeling you get just before the roller coaster starts the downward lunge. But you don't come down while you're in this room. Here it's the place of the take-off, the climb to the next higher level, and taking off again. Always going up.

With the shiny little blue tablets, mostly caffein. With the gray powders and the white powders that you sniff with your eyes half closed. With paper bags that you put over your head so you won't waste any smoke from the sticks of marijuana. Then you slowly lift the bag and see the violet moon, so close you can touch it.

But don't touch it. You'll burn your fingers. It's the flame of the big candle on the mantelpiece. With the smaller candles on the floor and on the window sills. You see, there's no electricity here. And no plumbing. The city condemned this place a long time back, and they're always planning to tear it down. But somehow it stays up. One day they'll go ahead and put the wreckers to work. But that won't matter much. The winos and hopheads will find another place. They always manage to find a place.

ね、凄いと思いません? こんな小説が1952年に書かれていたんですよ。あのウィリアム・S・バロウズのJunkieがAce Booksからペーパーバック・オリジナルとして刊行されたのが1953年。この時系列の妙がなんとも。もしJunkieが書かれたのが1952年でOf Tender Sinが書かれたのが1953年だったらOf Tender SinはJunkieの影響を受けている――という、四方八方、当たり障りのない(?)解釈で逃れられるんだけど、事実はその逆。Of Tender Sinの方が先でJunkieの方が後。デイヴィッド・グーディスはドラッグ・カルチャーの〝聖典〟が世に現れるよりも前にドラッグをモチーフとする小説を書いていた――、この事実を悟った時、いささか茫然としたものです。おいおい、デイヴィッド・グーディスってただの惰性で「社会のヒエラルキーから転がり落ちた人物」ばかりを描きつづけた作家じゃなかったのかよ?

また、Of Tender Sinにはデイヴィッド・グーディスのこれ以降の創作活動を方向づけるあるモチーフが採用されているという意味でも注目。それは当時、フィラデルフィアに存在したどや街(Skid Row。本来は「どや街」を意味する一般名詞だが、大文字表記されているところから見ると半ば固有名詞化していたのかもしれない。1970年代に州間高速道路676号線の建設に伴って消滅)を舞台としていること。ノックス・バーガーはグーディスの小説を評して「どや街の小説」と呼んでいたことは既に記した通りだけれど、確かにグーディスはその12年に渡るペーパーバック・ライターとしての実働期間において繰り返しどや街を舞台としている。しかし最初からそうだったわけではなく、1951年のCassidy's Girlの舞台はフィラデルフィアのドック・ストリート。港湾関係の施設が建ち並ぶ港町。登場人物の多くも港湾関係の仕事に従事する労働者。なぜか主人公はマドロスではなくバスの運転手なのだけれど、まあ、港町が舞台というのは犯罪小説の設定としてはまずまずオーソドックスと言っていい。しかし翌1952年に書かれたOf Tender Sinでは主人公は夜な夜などや街を徘徊。その描写はおそらくは実際に彼がその目で見たであろうどや街の現実を写し取ったルポルタージュの様相を呈している――

He turned the corner and saw the three colored men. He saw more men on the other side of the street, and still more farther on down, and here and there a woman, mean drunk or happy drunk or maybe just a little drunk, just enough to be plain fed up with everything. He walked on down the street, trying to make contact with the faces. But they didn't see him. Until one of them, a woman with red-rimmed eyes and a broken nose, looked him up and down with dull resentment, the eyes saying, Out slumming? Go on, go back where you belong.

He needed contact, needed it badly, but he couldn't find it here on the faces along Skid Row. There was nothing he could say to them; their eyes were too frozen or too hazy with alcohol. Even if they wanted a handout, that was all they wanted from him. Beyond that, they regarded him as just another well-dressed trifler, fooling around in a world they took seriously. Because they had to take it seriously. There was no other world for them to live in.

言うならば、デイヴィッド・グーディスはOf Tender Sinにおいてどや街を〝発見〟した。そして、これ以降、どや街は彼の犯罪小説における定番の舞台装置となる。ペーパーバック・オリジナルとしては第3作となるStreet of the Lostは全ての物語がどや街(なぜかフィラデルフィアではなく、ピッツバーグのラクストン・ストリートという地区)で完結。主人公のチェットはどや街で暮らす労働者(貨物ヤードで働く整備士)で、街を牛耳るハーゲンとはかつてのバディという間柄。しかしハーゲンが目を付けた中国移民の娘をめぐって両者の間の緊張が徐々に高まって行って……。ノックス・バーガーの言う「どや街の小説」がここに誕生したということになる。ちなみに、ワタシはこのStreet of the Lostを途中まで、これぞデイヴィッド・グーディスの最高傑作ではないか? と思いながら読み進んだものです。それほど描写が素晴らしい。グーディスは今日、「敗者の詩人」と評されているのだけど、そう形容するのも至当と思わせるだけのものがこの作品にはある。特にチェットと妻のエドナとの関係。2人はもともと街で兄妹のように接していたのだけど――

They started walking very slowly, headed toward the lit sign of the all-night eatery. She put her hand in his, and he felt the thin fingers that had no warmth. It was like holding a glove packed with cotton. Walking with her was like walking with a lost child, taking it somewhere, anywhere, just staying with it because it was lost and helpless and depended on him.And he could hear the long-buried voice of his mother saying, “Look at her, Chester, she's such a sweet girl, so nice and quiet, and why don't you take her for a walk?”Putting a dime in his hand. For two ice-cream cones.So he'd gone outside, eleven years old, and said to the six-year-old, “Wanna go for a walk?”Instantly she was worshiping him, “Sure! Sure!” she had said, almost shouting it.They'd walked down to the candy store and he'd bought the cones. Then it was another springtime and his mother gave him a dollar bill and he took Edna Blake to the circus. The years went grinding through the black tunnel of wondering what little girls were made of and Edna sat alone on her doorstep while he ran around with Tillie and Bertha and Greta and Helene, and went into the shack where a black-skinned woman charged him fifty cents and told him he was a fine, wonderful boy and someday he'd make a marevelous husband. Then it was more years, and more years, and he was twenty-five and in the Naval Air Service, a machine-gunner on a Ventura bomber. Coming home on furlough and seeing Edna Blake sitting alone on the doorstep. It was a Saturday night and he asked her what she was doing. She said she had nothing to do. she said she was sorry about his sister dying and he said yes, it was too bad, but it couldn't be helped, and anyway Carol had been suffering for a long time and perhaps now Carol was better off. Edna said, “Yes, that's one way of looking at it.” He asked her if she felt like going for a walk.Her eyes said, Oh, thank God.And they walked down the Street and into the candy store, and he bought a couple of lime sodas. They walked back up the Street, all the way to the freight yards. He said he wanted to look at the trains. She asked him why, and he said he was getting to hate airplanes and he just wanted to look at the trains. So then they were in the freight yards and he gazed at the trains. But where he stood with her, there was moonlight, and he turned his head and looked at Edna and saw the way she was looking at him. He saw her hair drifting gently in the April breeze, her eyes lighted so that now all of a sudden this was a pretty girl. When he put his arms around her, she clung to him. For an instant he thought of the island girls and told himself this girl was much too skinny. But the pressure of her body was fierce, saying, Want me, Chet, want me, please want me. And the April moon said, Sure you want her.

またこの小説では、チェットに寄生するように暮らしているエドナの父・ジョージ、兄・ポール、ポールの妻・コニーの3人が繰り広げるなんとも自堕落な生活が描かれている。働こうという気などさらさらなく、サイコロ博打に興じては些細なことで掴み合いの喧嘩に。さらには御年73歳のジョージは隙を見ては息子の嫁のベッドに潜り込むことに余念がない。それに気がついたコニーはヒステリーを起こして――

“Get up from the floor,” Connie told her husband. “Get up and take him back to the cot.”“He ain't bothering you,” Paul said.“He's pinching me.”“I'm doing nothing of the kind,” the old man said.“You're a goddamn liar,” Connie shouted. Then, to Paul, “Don't sit there looking. Do something.”“What do you want me to do?” Paul asked.“Get him outta here. Put him back in the cot.”“I'm too tired,” Paul said.It was quiet for some moments and then Lawrence heard a yelp from Connie and a shout from the old man and a loud agonized groan from Paul. There was the sound of considerable moving around and several bumps and thuds.“She struck me,” the old man complained.“You dirty old bastard,” Connie shouted.There was another thud, and the old man cried out, “She's hitting me in the head.”“I'll knock his brains out,” Connie yelled.“You leave him alone,” Paul said.Connie screeched, “Get this old lizard outta my bed.”“Why'd you let him in there in the first place?” Paul demanded.“Who let him?” Connie wailed. “All of a sudden he's here. He arrives.”The old man said, “I think my nose is bleeding. I have a fractured nose.”“You'll have a fractured skull if you don't keep your hands where they belong,” Connie said.“Ge me a handkerchief. My nose is bleeding.”“Give him a handkerchief,” Paul said.“You get it for him. He's your father.”

こういう〝人間的〟という形容では片づけられないような騒動が夜な夜な隣室で繰り広げられている。一体この世界観は何だろう? と考えたのだけど、もしかしたらチャールズ・ディケンズが描いたのがこういう世界だったのではないか? ディケンズが生きたのは産業革命によって経済は発展する一方、それに伴う社会構造の変動で世に〝持たざる者〟があふれたヴィクトリア朝。かのマルクスが「階級」という概念を幻視する作業テーブルとなった時代。そんな時代にチャールズ・ディケンズは〝持たざる者〟を主人公とした小説を書きまくったわけだけれど、デイヴィッド・グーディスは1950年代のアメリカに同じような人々を発見した――ということではないか? 同じように繁栄を謳歌し、同じようにその繁栄から取り残された人々が澱のように底辺に堆積していた社会構造。その底辺から聞こえてくる声をデイヴィッド・グーディスは聞いた……。

ともあれ、こうしてデイヴィッド・グーディスが生み出したペーパーバック・オリジナルの一端を垣間見ただけでもそれが一筋縄では行かない、文学的企みに満ちたものであることがおわかりいただけるのではないかと思うのだけど、この後、さらに1953年にはLion Booksのアーノルド・ハノをして「われわれはこれほどのクオリティの持ち込み原稿を受け取るのに慣れていなかった(Believe me, we were not used to receiving unsolicited manuscript of this quality)」と言わしめた泥棒を主人公に書かれた騎士道小説(という印象をワタシは持ちました)、The Burglarともう1つの「どや街の小説」の名品、The Moon in the Gutterが、1954年には兄を殺して逃走中の主人公が犯罪のプロと偽って犯罪集団に潜り込み、最終的にはそこから排除されるという、さまざまな含意が読み取れそうなBlack Fridayと未読ながらアーノルド・ハノの言葉を借りるならば「プロットらしいプロットのない、道端でふざけている不良グループの会話劇(just an episodic, plotless, snippets of conversations, just a group of kids fooling around on the street corner)」であるThe Blonde on the Street Cornerがつづく。そしてStreet of No Returnということになる。既に紹介したようにこの小説でデイヴィッド・グーディスが主人公としたのは、かつては将来を嘱望された歌手でありながら、今はホームレスという境涯のホワイティなる人物。つまりは「社会のヒエラルキーから転がり落ちた人物」。そして、以後、このモチーフは1956年のDown Thereでも1961年のNight Squadでも繰り返されることになる。ここに「社会のヒエラルキーから転がり落ちた人物」というモチーフは完全に彼の〝持ち芸〟と化すわけだけれど、そして確かに彼はこのモチーフをペーパーバック・ライターとしてのデビュー作であるCassidy’s Girlでも繰り出していたわけど、しかしCassidy's GirlとStreet of No Returnの間には6編のペーパーバック・オリジナルが書かれている。それらにおいてグーディスはそういうモチーフは採用していないのだ。すべて異なった色合いを持った6編のペーパーバック・オリジナル。デイヴィッド・グーディスはこういう多彩にして意欲的な創作活動を経てStreet of No Returnにおいて再び「社会のヒエラルキーから転がり落ちた人物」を登場させた。とするならそれは彼が積極的に選び取った文学的主題だったのではないのか? という仮説が導き出されることになる。

それまで1作ごとに新たな題材、新たな作風に挑んできたグーディスがこのタイミングで既に1度、しかもペーパーバック・ライターとしてのデビュー作で使用したモチーフを再登場させたことについては、Street of No Returnがペーパーバック・オリジナルとしては8作目であることを考えるなら、さすがにネタ切れで自己模倣に活路を見出そうとした――と見なせないこともないだろうけれど、しかしデイヴィッド・グーディスの最高傑作として衆目が一致するDown Thereはその〝自己模倣〟の中から生まれた。そう考えるなら、むしろ彼は「社会のヒエラルキーから転がり落ちた人物」というCassidy's Girlで(半ば無自覚に? Cassidy's Girlの主人公であるキャシディの造形が多分にその時点での彼の自己認識が投影したものだったと見なすなら――)生み出したモチーフに文学的可能性を感じ取ったのではないか? あるいはCassidy's Girlでは十分にそのモチーフを活かし切れていなかった、だから再トライした。その結果、Down Thereという傑作が世に生み出された……。

それにしても、なぜワレワレはこれまでフィラデルフィア時代のデイヴィッド・グーディスを表現者としての意欲も失って同じような作品ばかりを惰性のごとく書き続けていた――という淀んだ川のようなイメージで捉えてきたのだろう? もしかしたらそれは彼がフィラデルフィアに舞い戻ってから生み出したものがペーパーバックだったからではないか? 仮にそれらがハードカバーだったならば絶対にそういうイメージで捉えられることはなかったはず。12年で12冊ものハードカバーを刊行した作家が表現者としての意欲を喪失していたはずはないのだから。しかし、その12冊がペーパーバックとなると話は違ってくる。たとえ12冊も本を出していようが、ことと次第によればその書き手は表現者としての意欲を喪失していたというキャラクター設定が与えられることになる――、現にデイヴィッド・グーディスがそうだったように。そういう意味ではジェフリー・オブライエン(1981に刊行したHardboiled America: The Lurid Years of Paperbacksでグーディスを「街角の三文文士(streetcorner hack writer)」と形容した人物。現在はLibrary of Americaの編集主幹を務める。デイヴィッド・グーディスが「アメリカ文庫」を名乗る文学叢書にナサニエル・ホーソーンやハーマン・メルヴィルらと並んで収録されているのはこの人物の肝煎)やジェイムズ・サリスも含めて、皆ある種の偏見(ないしは思考のトラップ)に囚われていたと言うべきなのかもしれない――ペーパーバック・ライターとは表現者の〝成れの果て〟であるというような……。しかし、なぜワーナー社との契約を解消し、小説家に専念すると決めたグーディスが選んだ作品発表のプラットフォームがペーパーバック・オリジナルだったかと言えば、それは実入りがよかったから。ジョージ・タトル(ノワール・フィクションのエキスパートとして知られる人物。なんでも図書館勤務のアマチュアらしい)のThe Gold Medal Boys(The Mystery Fancier Vol.10 No.3)によれば、当時、ゴールドメダル・ブックスは1冊当り$2,000で原稿を買い取る旨の広告を作家(志望者)向けの業界誌、Writer's Digestに掲載していたという。またアーノルド・ハノもLion Booksでは$1,500を前払い金として支払っていたことを証言している。本の売上に関らず、一定金額をしかも前払いで支払うこうした新興ペーパーバック・ハウスのアプローチは作家側からすれば実に魅力的なものだった。当時、なぜデイヴィッド・グーディスをはじめとする多くの作家がペーパーバック・オリジナルという出版形態に靡いたかといえば、つまりはこれが理由。そこになんらかの情緒的な理由(種村季弘が言う「男性最高の快楽は落魄である」的な、多分に自己陶酔的な要素を含む――)を求めることはあまりにも恣意的。ただ、そこに(エージェントシステムを含む)既存の出版プラットフォームに対する忌避感情のようなものが潜んでいた可能性があることは指摘しておいた方がいいかもしれない。グーディスがLion BooksにThe Burglarを持ち込んだ時、エージェントがついていなかったことをアーノルド・ハノが証言しているのだけど、ただニューヨーク時代には間違いなくエージェントはついていたはず。でなければDuttonやMessnerといった大手出版社からの出版は不可能。そうなるとエージェントにリジェクトされた作品だってあっただろうし、採用の条件として改稿を求められたことだってあったに違いない。フィリップ・ガルニエのインタビューによれば、グーディスはノックス・バーガーから改稿を求められた際、すこぶるナイーヴな反応を示したというのだけど(He seemed ill at ease with me, especially when I asked him to make a few changes in the manuscript.)、これはニューヨーク時代の苦い経験があったからだろう。そんな彼にとってペーパーバック・オリジナルという全く新たな出版プラットフォームはさぞや魅力的なものだったに違いない。なにしろ、原稿を出版社に持ち込むに当ってエージェントの手を借りる必要がないのだから(アーノルド・ハノによれば、The Burglarは事前に何の連絡もなく、郵送で編集部に送り付けられたという)。加えて実入りもいい。となれば、これはもうペーパーバック・オリジナルを選ばない方がどうかしている。あの時代、デイヴィッド・グーディスをはじめとする多くの作家がペーパーバック・オリジナルという出版形態に靡いたのには、そういう理由もあったと考えられる。いずれにしても、決して彼(ら)はペーパーバック・ライターに「転落」したわけでもなければ、ペーパーバック・オリジナルという出版プラットフォームが彼(ら)にとっての「悲しき玩具」だったわけでもない。ところが、ペーパーバックがハードカバーよりも格が落ちるという偏見は厳然として存在しており(MWAはエドガー賞の中に「最優秀作品賞」とは別に「最優秀ペーパーバック・オリジナル賞」というカテゴリーを設けている。これを厳しく批判したのがわれらが小鷹信光で、1989年刊行の『ペイパーバックの本棚から』で「これはもうれっきとした差別ではないか」。そして「ミステリー界や出版社側だけでなく、作家自身の内側にもひそんでいるペイパーバック蔑視ほど不遜・不快なものはないと思う」)、そういう偏見が存在する限り、デイヴィッド・グーディスのペーパーバック・ライターへの「転進」は「転落」ということになる。しかし、そういう偏見を取り払って虚心に事実だけを見つめた場合、ワーナー社との契約を解消してフィラデルフィアに舞い戻って以降の彼は実に12年間で12作の長編小説を世に送り出しており、彼の生涯において最も生産的なピリオドだったのは疑問の余地がない。しかもその間には旧作の映画化も相次いでいた。正に彼の作家キャリアにおける黄金期。そんな日々を「モノトーンの生涯」と形容することがそもそもの間違いだったのだ。デイヴィッド・グーディスという犯罪小説家にまつわる物語は、今、全面的な改稿が求められている……。

About Me

On PW_PLUS

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②

- ◦我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜

- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜

- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜