本の名は。

〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜

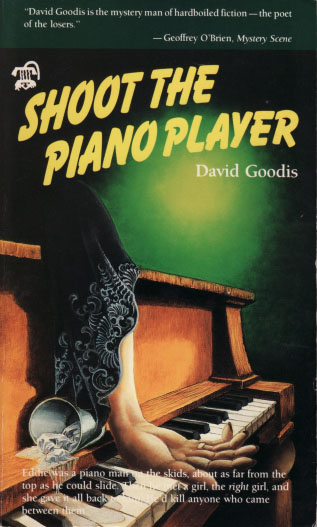

デイヴィッド・グーディスの最高傑作として衆目が一致するDown Thereは――と「我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜」でワタシは書いたし、デイヴィッド・グーディスの最高傑作がDown Thereであることには間違いないのだけど、ある理由でこの物言いは非常にヘンクツなものであるという印象を人に与える可能性がある。というのも、このグーディスの最高傑作――彼の書いたペーパーバック・オリジナルとしてはちょうど10作目となる作品――は、現在、一般にはShoot the Piano Playerというタイトルで知られているので。現在、この小説をバックリストとして抱えるVintage Crime/Black Lizard(Penguin Random House傘下のインプリント)の版(コチラ)がそうだし、また日本でもShoot the Piano Playerの直訳である『ピアニストを撃て』という邦題でポケミスのラインナップに収まっているという状況。こういう内外の状況を踏まえるならば、本来ならば、デイヴィッド・グーディスの最高傑作として衆目が一致するShoot the Piano Playerは――と、ワタシは書かなければならないところなのだけど、それをワタシは、デイヴィッド・グーディスの最高傑作として衆目が一致するDown Thereは――と、書いちゃってるわけですね。なんか、ヘンクツな野郎だなあ、コイツは――という印象を人に与えたとしても、ムベナルカナ。ただ、ワタシはあえて言いたい、デイヴィッド・グーディスの最高傑作はDown Thereである、決してShoot the Piano Playerではない――と。

で、まずはなぜデイヴィッド・グーディスの最高傑作は、今日、原題であるDown Thereではなく、それとは似ても似つかぬShoot the Piano Playerというタイトルで市場に流通することになっているかについて説明するなら、そもそものきっかけはこの小説が1957年にガリマール社のSérie Noireに収録されるに当たってTirez sur le pianiste!という仏題が与えられたことによる。その後、Tirez sur le pianiste!は1960年になってフランソワ・トリュフォーによって映画化。その際、付けられたタイトルはガリマール社版の末尾の感嘆符を外したTirez sur le pianiste。そして、その英題としてつけられたのがShoot the Piano Player。また同作が1963年に日本で公開された際、配給元の新外映配給が付けた邦題が『ピアニストを撃て』。ちなみに、そもそもはガリマール社版の仏題にちなむこの映画タイトル、ある種のパロディ。元となったフレーズがちゃんとある。そのフレーズとは、かのオスカー・ワイルドが1882年にアメリカを講演旅行した際の見聞記であるImpressions of Americaに記した、こんな一節――

From Salt Lake City one travels over great plains of Colorado and up the Rocky Mountains, on the top of which is Leadville, the richest city in the world. It has also got the reputation of being the roughest, and every man carries a revolver. I was told that if I went there they would be sure to shoot me or my travelling manager. I wrote and told them that nothing that they could do to my travelling manager would intimidate me. They are miriers—men working in metals, so I lectured them on the Ethics of Art. I read them passages from the autobiography of Benvenuto Cellini and they seemed much delighted. I was reproved by my hearers for not having brought him with me. I explained that he had been dead for some little time which elicited the enquiry ‘Who shot him?’ They afterwards took me to a dancing saloon where l saw the only rational method of art criticism I have ever come across. Over the piano was printed a notice:

Please do not shoot the pianist.

He is doing his best.

なんでも「当時はピアニストは東部からわざわざ招いており、彼らは貴重な存在だった」とかで(ポケミス版『ピアニストを撃て』巻末「解説」参照)、そのため、上記のような貼り紙が貼り出されるようになったものと思われるんだけど、ただこれって本当ですかねえ。もしかして、オスカー・ワイルドの作り話という可能性は? オスカー・ワイルドは↑の一節につづいて――

The mortality among pianists in that place is marvellous.

――とも記しているんだけど、いくらなんでも死亡率(mortality)が云々されるほどだったということはありえないのでは? どうもワタシにはすべてがオスカー・ワイルドの作り話のように思えてならないんだけど……。しかし、とにもかくにもこの〝不良貴族〟が1882年に行ったアメリカ講演旅行の見聞記(刊行は1891年。そもそもは帰国後の1883年にイギリス各地で行った講演のためのレジュメのようなものだったとか)の一節が元となって、それをひっくり返したTirez sur le pianiste!という仏題がガリマール社の編集者によって考案され(ちなみに、ガリマール社が考案したアメリカ製ミステリーの仏題にはなかなか凝ったものが多い。たとえばジム・トンプスンのPop. 1280は1275 âmes。これは「人口1275人」という意味なので、原題の「人口1280人」よりも5人少ない。「この小説の舞台になっている小さな町の人口が、開巻からフィナーレまでのあいだに確実に五人だけ減少する、ということなのでしょうか。もしそうだとすれば、なかなか人を食った、シャれた改題のしかただと思います」――とは、小鷹信光の弁。Down Thereの仏題としてオスカー・ワイルドを引っ張ってきた、なんてのも、それはそれで工夫したなあ、とは言えるのだけど……)、その後、それを原作に作られたフランス映画のタイトルとしてアメリカや日本にも移入。ちなみに、日本ではそれをさらにパロった『ピアニストを笑え!』という本が某「タモリの発見者」によって書かれたりもしている(そういえば、あのエピソードもオスカー・ワイルドばりの〝作家魂〟にあふれているというか)。

ただ、これだけならばShoot the Piano Playerは単にデイヴィッド・グーディスのDown Thereを原作に作られた映画のタイトル――ということで終わっていたはず。ところが、それでは終わらなかった。1962年、アメリカのGrove Press(あのサミュエル・ベケットの『ゴドーを待ちながら』を出版した前衛出版社)はShoot the Piano Playerがアメリカで公開されるのに合わせて原作のDown Thereを同社のペーパーバック・シリーズであるBlack Cat Booksの1冊としてリプリント。その際、Down Thereではなく、Shoot the Piano Playerをタイトルとして採用したのだ。とするならば、今日、この小説がShoot the Piano Playerというタイトルで市場に流通することになっているのは、Grove Pressの責任? いや、そう決めつけるのはどうか。というのも、この本、表紙(コチラ)では映画のスチル写真が使用されており、いわゆるmovie tie-inという形式での出版であったことがうかがえる。とするならばShoot the Piano Playerというタイトルで刊行されたことにもそれなりに理由があったとは言えるはず。しかし、そういう至当な理由があったわけでもないのにこの小説をShoot the Piano Playerというタイトルでリプリントしたペーパーバック叢書が現れたのだ。それが現在、この小説をバックリストとして抱えるVintage Crime/Black Lizardの前身に当るBlack Lizard Books。1984年にバリー・ギフォードが立ち上げた〝伝説の〟ペーパーバック叢書。ま、世の中には「伝説の○○」というのが多すぎて(あと「○○神話」ね。もう1つ、「○○界のレジェンド」も、かな?)、こういう言い方には抵抗も覚えるんだけど、でも確かに〝伝説化〟してましてねえ、バリー・ギフォードが同叢書を立ち上げるきっかけになったエピソードが――。当人の記憶によれば、1983年か1984年、フランス滞在中にたまたま立ち寄った本屋(何でもFnacというチェーンストアに入居する書店だったとか)で、1つの棚を丸ごと占拠するSérie Noireの威容に遭遇。その一群の中に認めたジム・トンプスンやデイヴィッド・グーディスの名前に彼は嘆声をあげたという――

Jesus, I read Jim Thompson when I was twelve years old in Tampa, Florida.

この時点でジム・トンプスンやデイヴィッド・グーディスのほぼ全ての作品は本国アメリカでは絶版状態。バリー・ギフォードとしてもほとんど忘れていたくらいだったのだけれど、それがよもやフランスのしかもチェーンストアに入居する本屋で遭遇したというのだから、そりゃあ嘆声の1つもあげたくはなるよね。ただ、バリー・ギフォードが偉かったのは、それに止まらず、その翌年にはこれら〝忘れられたノワールの巨人たち〟に特化したペーパーバック叢書を立ち上げたこと。それがBlack Lizard Books。この行動力はどれだけ褒めても褒めすぎにはならない。なにしろ、当人は作家なんですからねえ。そんなこともあってこのエピソードは一つ話のように世に流布しているわけだけど、かく言うワタシも、かつてやっていたブログでも書いているし、これで何回目だ? そりゃあ〝伝説〟にもなるわけだ(笑)。ともあれ、このBlack Lizard Booksが1987年に一気に3冊のグーディス作品をリプリントした。その内の1冊が――そう、Shoot the Piano Playerだったわけだけど、なぜDown Thereではなく、Shoot the Piano Playerというタイトルを採用したのかは、よくわからない。もしかしたら底本としたのがBlack Cat Booksの版だったのだろうか? ただ、原題がDown Thereであったことは周知の事実なんだからねえ。ま、これは、どれだけ褒めても褒めすぎにはならないバリー・ギフォードが犯したどれだけ責めても責めすぎにはならないシン?

しかし、とにもかくにもBlack Lizard Booksは1987年、デイヴィッド・グーディスの最高傑作をShoot the Piano Playerという原題とは似ても似つかぬタイトルでリプリント。これは1990年にBlack Lizard Booksがランダムハウス社に買収され、同社が抱えるハードボイルド・ミステリーのインプリントであるVintage Crimeと統合してVintage Crime/Black Lizardとなって以降もそのままで、なにかこの小説はなし崩し的にShoot the Piano Playerと改題されてしまったかのような案配ではあるのだけど、しかし当のデイヴィッド・グーディスがDown ThereをShoot the Piano Playerと改題したという事実はないんだ。現に1997年にLibrary of Americaから刊行されたCrime Novels: American Noir of the 1950sにはDown Thereという原題で収録されている。ちなみに、Library of Americaは現在、1981刊行のHardboiled America: The Lurid Years of Paperbacksでデイヴィッド・グーディスの再評価に先鞭をつけたジェフリー・オブライエンが編集主幹を務めており、なぜ同作がShoot the Piano Playerという、今日、一般に流布している〝通り名〟ではなく、原題で収録されているのかについては、なぜデイヴィッド・グーディスという〝ペーパーバックライター〟が「アメリカ文庫」を名乗る文学叢書にハーマン・メルヴィルやナサニエル・ホーソーンと並んで収められているのかと併せて、彼の意向が強く働いているものと思われる。ワタシがジェフリー・オブライエンに最大級の敬意を表するユエン。いずれにしても、デイヴィッド・グーディスのペーパーバック・オリジナルとしてはちょうど10作目となる小説のタイトルは今でもDown Thereのまま。それが、おそらくは作者の了承もないまま(ま、当人は1967年に亡くなっているので了承を取り付けようもないわけですが)Shoot the Piano Playerという原題とは似ても似つかぬタイトルで(も)市場に出回っており、むしろこちらの方が一般的となっているというのは、これは問題でしょう。タイトルを含めて、作品じゃないか。それを勝手に改変することは、何人たりとも許されないのでは?

しかもだ、デイヴィッド・グーディスが冠したタイトルは、Down There。これは、小説のタイトルとしては実に不思議なシロモノだと言わざるをえない。なにしろ、普通に訳すなら『そこ』とでもするしかないのだから。普通、こんなフレーズを小説のタイトルにはしませんよ。よくぞこんなぶっきらぼうなフレーズがGold Medal Booksというマスマーケットをターゲットとしたペーパーバック叢書のタイトルとして採用されたもんだと、これはデイヴィッド・グーディスというよりも、リチャード・キャロルを褒めるべきか? 普通だったら、変えさせますよ。しかし、リチャード・キャロルはそのまま通した。これは、彼がノックス・バーガーが言うところの「どや街の小説」を採用し続けたことと併せて、彼の編集者としての識見を裏付けるものとワタシには思えます。実際、よくよく考えてみるならば、このDown Thereというフレーズこそはデイヴィッド・グーディスという表現者の指向性が象徴的に表されたものと言えるのかも知れない。実はワタシがこんなふうに考える手引きをしてくれた事実がある。あのエリック・ドルフィーが1960年にOut Thereというタイトルのアルバムをリリースしているのだ。また同じ年にはOutward Boundというアルバムもリリースしており、いずれもエリック・ドルフィーの音楽的指向性が象徴的に表されたタイトルだとは言えるはず。ま、これについては素人のワタシが言ってもあまり説得力はないだろうから、清水俊彦の「影からきた魔法使い――エリック・ドルフィー」(晶文社刊『ジャズ・ノート』所収)より引くなら――「こうしてドルフィーは、アルバムのタイトルがほのめかしているように、〈限界の外へ〉〈あすこへ〉と身を置こうとしているわけだが、自分本来の〈不満足〉を特徴としているこのたぐい稀れな個性は、まさに奇妙な逆説としかいいようがない」。えーと、当時、読んだ時はわかったような気がしたもんですが、今読み返すと、よくわかりませんなあ。ま、1970年代ですからねえ。それにしても、清水俊彦が剽窃を指摘されていたとはなあ(詳しくはコチラの記事を参照)。確かに日本にいて海外の最新の動向を踏まえた論稿を期待され続けるというのは相当の負担だったろうとは思われる。精神的に追いつめられ、つい「剽窃」という禁断の木の実に手を出してしまうというのも、わからないではない。そういえば、デイヴィッド・グーディスが晩年、自らの作品(Dark Passage)が盗作されたとしてThe Fugitiveを制作した制作会社(United Artists Television)を訴えている。当時のグーディスは創作面でもスランプに陥っており、加えて両親が相次いで亡くなるなど、精神的にはとても健康だったとは言えないようで(1966年には医者の勧めで精神病院に短期入院している)、盗作自体は事実だったようなんだけれど(裁判で問題となったのは盗作があったかどうかではなく、グーディス側の著作権が有効かどうか。結局、裁判所はグーディス側の訴えを認め、制作会社側が$12,000を支払うことで和解している。しかし、その時、グーディスは既に亡くなっていた……)、フィリップ・ガルニエが採集した証言によれば、この件にまつわるグーディスの反応はいささか常軌を逸したものだったようだ。なにしろ、「完全に取り憑かれて、それ以外のことは話さなかった(he was completely obseesed with it, he talked of nothing else.)」というのだから。そして、遂には精神病院に短期の入院……。同じように精神的に追いつめられた人間が一方は盗作に手を染め、一方は盗作されたという事実に常軌を逸した反応を示した――。表現者の〝晩年〟にまつわる物語として見るなら、この2つは相似形と言えるのかも知れない……。えーと、話が明後日の方向に行ってしまった。ともあれ、Out Thereがエリック・ドルフィーのジャズ・ミュージシャンとしての指向性が象徴的に表されたものだとするなら、Down Thereはデイヴィッド・グーディスのクライム・ノヴェリストとしての指向性が象徴的に表されたフレーズと言えるのではないか? と。実際、デイヴィッド・グーディスはこのフレーズを多用と言っていい頻度で使用している。それは彼がペーパーバックライターに転進する以前の段階で既にそうで、1946年に刊行された彼の出世作、Dark Passageから象徴的なシーンを紹介するなら――

The money would last long in Patavilca. American money always lasted long down there in those places, and after he made certain arrangements with papers he would find work and gradually he would learn to speak Spanish, learn to speak it the way they spoke it down there and would have something to start with, something to build from, something that would grow by itself even as he kept building it.He wondered about his health. The kidney trouble. The sinus.He would be all right if he watched himself, and if he did have attacks now and then he knew how to handle these attacks and he would be all right. He would be all right in Patavilca. He would be fine down there, and he wondered if they had cigarettes down there, and he wondered what Peruvian cigarettes tasted like, and wondered if he would see a woman down there who would be very thin, very graceful with the thinness. He decided that after a while when his Spanish was all right he would open up a little shop and sell the things they needed down there. He could make trips to Lima and buy things and bring them up and sell them in the shop. He wouldn’t work hard. He wouldn’t need to work hard. He would have everything he needed and would would really have everything he wanted. And it would be delightful down there in Patavilca.

この短い文章の中に全部で7回も。ちょっと尋常ではない頻度。しかもこうした傾向は、程度の差こそあれ、グーディスのほぼすべての作品に一様に認められる特徴。ここではその中からそれが1つの世界観にまで昇華されたかのような一節を紹介するなら――

The tin cup was filled and emptied and refilled. It went on like that for a while, the rum sliding down very smoothly, the vapor of it floating up to his brain and swirling slowly, amounting to a whirlpool that beckoned him, telling him it was so pleasant down there, far away from everything. — The Wounded and the Slain

また、down thereというフレーズが使われているわけではないのだけど、こんな一節もなかなか目が引きつけられる――

The unknown party outside the bedroom door was inviting him to come on out and say hello, then come along down an unlit road, a very long road. Where there was nothing on either side, there was nothing at all, just the road going down and down. — Of Tender Sin

こうした文章からはデイヴィッド・グーディスに特有の「下」へ向う指向性のようなものが読み取れるのではないか? もっとも、downは必ずしも「下」を意味するわけではなく、むしろ話者との遠近感を表す副詞とされていて、リーダーズでも「前置詞句などと共に用い, 漠然と話し手からの距離の隔たりを示す」と説明されている。ただ、グーディスが「どや街」など、社会の底辺に生きる人々を好んで描いてきたという厳然たる事実があるわけで、↑に引いたThe Wounded and the Slainの場面だって、ジャマイカのBarry Streetという「どや街」にあるバーで経営者の女(痘痕面で肉体的魅力に欠ける女。グーディスが好んで描く「報われない境涯にある女」)と安いラム酒を飲み交わしている場面であり、そういう状況を「この上もなく居心地が良い(so pleasant)」と書いているわけで、そこから読み取れるのは明らかに「下」へ向う指向性。

そして、そういう指向性が込められたフレーズをデイヴィッド・グーディスは単に作品の中で多用するだけではなく、遂に小説のタイトルとして使用した――、それがDown Thereということになる。この彼のペーパーバック・オリジナルとしてはちょうど10作目となる犯罪小説において遂にタイトルとしてこのフレーズを押し出してきたというのは、この小説が彼にとっても特別なものである証拠――と、そう見なしてもいいのでは? 実際、Down Thereはそれまで彼が書いてきた小説とは全然違う。ワタシは「保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜」でグーディスの作品の多くは「報われない境涯にある女に『保護本能』をかきたてられたばっかりに男が遭遇することになる危機とその(意外な)結末」という1つのプロットに単純化できるのではないか? としたのだけど、その「(意外な)結末」というのは、実はハッピーエンド。しかも窮地に陥った主人公が妻(豊満な肉体の女)にすんでのところで救われるというような、実に意外なかたちでもたらされる――。これはグーディス作品の不動の黄金律と言ってもよく、最初に読んだ時にはこれ以上もないような悲劇的な結末という印象を受けたThe Burglerの結末だって、あれはあれで一種のハッピーエンドだったのではないか? と今では思っている。ま、ネタバレになるので詳しくは書けないのだけれど、こういう一節を紹介しておくだけなら許されるでしょう――

He realized he was swimming down through the water, going down after Gladden. He knew he was going down deep and he told himself to keep going down, get down there to find Gladden.

ハービンはグラッデンを見つけるために「そこ」へ行ったのだ、自身に託された使命を全うするために――。それが1匹の男としてのあらまほしきエンディングでなくて一体なんなんだと……。

ともあれ、こうしてグーディスの小説には、いささかその小説世界が孕む世界観からは反するような結末が用意されていて、時にはそれは犯罪小説というよりもファンタジー小説に近い印象さえ抱かせるくらいなのだけど――Down Thereは違う。これはもう悲劇以外の何ものでもない。なにしろ、主人公は、1度ならず2度までも愛するもの(あるいは「被保護者」)を失うのだから。明らかに彼のそれまでの作品とは異なるドラマツルギーで貫かれている(もしそれまでと同じドラマツルギーが採用されていたなら、多分、エディはレナに救われることになっていたのでは?)。しかし、このことが、この作品の文学性を高めているのは間違いない。そりゃあ、ファンタジー小説みたいなハッピーエンドが待ち受けている犯罪小説よりも、悲劇で終わる犯罪小説の方が高い文学性を醸し出すことは言うまでもないでしょう。その上で、なぜ彼が1956年という時点でそれまで自らが追い求めてきたドラマツルギーから一歩踏み出した作品に挑んだかについても述べるなら、ワタシはこの作家をめぐって一般的に流布しているイメージ――やれ「自発的かつ秘やかな忘却への退却」だの「モノトーンの生涯」だのというキャッチーなフレーズから醸し出されるもの――とは違って、この当時、デイヴィッド・グーディスは表現者としての絶頂期を迎えていたのだと考えている。ペーパーバックライターとしては既に9作のペーパーバック・オリジナルを刊行しており、その内の1冊であるThe Burglarは前年に彼自身の脚色で映画化もされている。また翌年には1947年に書いたNightfallも映画化。もうこれは、下手な予断さえ持たなければ、この当時がデイヴィッド・グーディスの作家キャリアにおける絶頂期だったのは、誰の目にも明らかなはず。そういう状況で、ちょうどペーパーバック・オリジナルとしては10作目となる新作に取り組むことになった。ここは従来の作品よりもより文学的に攻めたものをめざすというのはある意味、自然な成り行き。彼はそれまでのいささかファンタジー小説めいたハッピーエンドに回収される小説作法から一歩踏み出して、より悲劇性の強い、それだけに文学性に富んだ作品をめざしたのだ。そして、そのタイトルとして、おそらく彼は迷うことなく、オノレの文学的マントラであるフレーズを選んだ。すなわち、Down There――。

というような次第で、ワタシは一貫してデイヴィッド・グーディスの10作目となるペーパーバック・オリジナルをDown Thereと呼んでおり、Shoot the Piano Playerと呼ぶことは拒否しているというわけ。元をただせばガリマール社の編集者がアタマを捻って考え出したものではあるのだけれど、それはそれだけのものにしておくべきだったのだ。実際、ジム・トンプスンのPop. 1280をPop. 1275と改題するようなことはやっていないわけだから。作者に、その作品に、そしてリチャード・キャロルのエディターシップに敬意を表するなら、Down ThereはDown Thereであるべき。そうは思いませんか、バリー・ギフォードさん……?

About Me

On PW_PLUS

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②

- ◦我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜

- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜

- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜