映画でココロの空洞を埋める実験①

〜井上昭監督『勝負は夜つけろ』〜

終わった、全て(の事務手続き)が。そして、もうオレに求められることは何もない、オレは社会的には「無用の人」なんだ――と頻(ひたぶる)にヒタンに暮れていたのだけれど、ハタと気がついた、オレはもともと「無用の人」だったんだ。母の介護に身を捧げたこの4年間――あるいは、父が死んで母との2人暮しが始まった2010年1月以降をその期間と見なすならば14年間――が特別なのであって、オレはもともと「無用の人」だったんだ。今、その〝平常運転〟に戻っただけ――と考えるならば、なにをヒタンすることがある……。

ということで、映画を見ようと。「無用の人」と映画はすこぶる相性がいい。ワタシが人生で最も映画を見たのは1970年代後半から80年代前半にかけてですが、当時のワタシも掛け値なしの「無用の人」だった。で、当時、見て、もう1回見たい映画もあるし、当時、見逃した映画もあるし。そういう映画をこの際、集中的に見てやろうかなと。ま、一種の「実験」の意味も込めてね。

そして今日もハードボイルド小説を読んでいる⑥

「そして今日もハードボイルド小説を読んでいる」というタイトルでもう1本だけ書く。実は、これは読まなければならない、と思っていた小説があって。それは、志水辰夫の『負けくらべ』。志水辰夫にとっては、これが実に19年ぶりの現代小説となる。で、ワタシがこの作家の小説を読むのも実にウン十年ぶりということになる。実はワタシ、この作家(あるいは、この作家を中心とする4人衆)にはいささか複雑な思いを抱いておりまして……。ま、これについては後ほど。ともかく、ワタシがこの作家の小説を読むのはウン十年ぶりということになるんだけれど、そんなワタシをしてこの小説を「読まなければならない」と思わせた理由。それは、主人公が介護士であること。ワタシが知る限り、介護士を主人公とするハードボイルド小説ってこれが嚆矢じゃないかなあ。介護士を主人公とする小説はあると思うけれど、ハードボイルド小説はね。で、これはなかなかいいところを突いてきたなあ、と。ワタシの経験に照しても、介護士はハードボイルド小説の主人公になりえますよ。つーかね、ハードボイルド小説の主人公にうってつけの介護士をワタシは知っているんだ。それは、母が最後にお世話になった富山市藤木にあるナーシングホーム・スマイルジョジョという介護施設(住宅型有料老人ホーム)の施設長。Sさんという人で、これがもうね、人間力のカタマリのような。眼がキラキラしているんだよ。ちょっと若い頃の南方熊楠に似ているというか。誰だってあの眼には魅了されると思うんだけれど、Sさんも同じような眼をしていた。しかも、そのプロフィールがまたその眼にふさわしいというか……。まず、名刺をいただいた時点で、介護福祉士でありながら浄土真宗本願寺派の僧侶であることに驚かされた(名刺にハッキリと「浄土真宗本願寺派僧侶」と記載されている上に、お名前がね。個人情報なのでここには記しませんが、仏教徒にとっては特別に重みのある姓を名乗っておられます)。さらに、見るからに頑健な肉体をされているので(特に前腕の筋肉の張りがハンパない)何かスポーツをされてたんですかとお尋ねしたところ、空手をやっていたと。しかも、流派は極真空手だという。これには、ええ、ですよ。さらに驚かされたのは、19歳の時だったかな? 全国大会で優勝したこともあるという。介護福祉士でありながら浄土真宗本願寺派の僧侶で、なおかつ極真空手の達人で、全国大会で優勝したこともあるという……。もう、なんじゃそりゃ⁉ の世界ですよ。しかし、サプライズはこれで終りではなかった。なんと、前職は自衛官だというのだ。自衛隊で防災士をやっていて、某県(富山県ではない)の防災計画は私が作りました……。この時点でワタシは志水辰夫が介護士を主人公とするハードボイルド小説を書いていることは知っていましたが、現実にこういう介護士がいる以上、介護士を主人公とするハードボイルド小説は十分にありだなあ、と。つーか、さすがは志水辰夫だ、いいところを突いてきたなあ、と。そんな感じだったわけだけれど……

そして今日もハードボイルド小説を読んでいる⑤

今頃になって、じんわりと来たな、「喪失感」てやつが。

母のお骨は、家に在る、今はまだ。しかし、3月24日に予定されている骨送りが終わったら……。その前に、家を出ようか、母のお骨を持って――。そんなストーリーを思い描いてみる……。

西村寿行は、鬼子だった。「西村「ハードロマン」の特徴は「激情」であって、「非情」を旨とするハードボイルドとは明らかに「宗旨が違う」」――、「そして今日もハードボイルド小説を読んでいる④」ではそう書いたが、しかしここになんともアイロニカルな事実があって。西村寿行は生島治郎にすすめられて『君よ憤怒の河を渉れ』を書いたというのだ――「『君よ憤怒の河を渉れ』を書こうと思いたったのは、去年の五月であった。そのしばらく前に生島治郎さんにお目にかかったとき、冒険小説を書いたらどうかとすすめられていた」(トクマ・ノベルズ版『君よ憤怒の河を渉れ』あとがき)。それまで『安楽死』『屍海峡』のような社会派ミステリ(と見なされる作品)を書いていた寿行が、今、ワレワレが知る「西村寿行」へと変貌を遂げていくことになる、そのさきがけとなったのが『君よ憤怒の河を渉れ』であり、かつその『君よ憤怒の河を渉れ』は冒険小説でありながらハードボイルドとしてのテイストも多分に合わせ持っていた。たとえば、北海道での杜丘冬人と矢村警部の会話。この時、矢村は羆に襲われ、間一髪で救ってくれたのが杜丘だった。要するに2人の間には「貸し/借り」が生じていたわけだけれど、そういう状況で「おれが横路加代を殺したと思っているのか」と問う杜丘に矢村は「ああ」と答えた上で「しかし、そのことについては何もいうな。いまはフェアな立場ではない。いずれ、逮捕したときに訊く」。もうほとんど志田司郎ですよ。こうした志田司郎タイプの人物は他の寿行作品にも登場する。『化石の荒野』の主人公・仁科草介なんて正にそうだし、『娘よ、涯なき地に我を誘え』の副主人公・小西友永だってそうでしょう(実は『君よ憤怒の河を渉れ』には主人公の杜丘冬人がこんな台詞を吐く場面がある――「追い詰めてやる」。これなんて明らかに『追いつめる』へのオマージュですよね)。だからね、社会派ミステリから路線転換して暫くの間、西村寿行は生島治郎の影響下にあった、とも言えるんですよ。しかし、そんな西村寿行はほどなく徳間書店によって「ハードロマン」と名付けられることになるきわめて特異な小説世界の王となる。で、その「ハードロマン」を特徴づけるものは何かといえば、それは「激情」でしょう。ちなみに、これは寿行の元担当編集者が語っていることなんだけれど――「あるとき原稿を見たら、涙の跡がポタポタあるわけ。ああ、きっと泣きながら書いていたんだなって。感情移入が激しすぎるくらいの人だから」(『本の雑誌』2018年7月号の「ぶっちゃけ座談会:寿行番編集者大いに語る」より)。感情移入が激しすぎるってんだから、正に「激情」ですよ。で、そんな「激情」が迸る「ハードロマン」は「非情」を旨とするハードボイルドとは明らかに「宗旨が違う」――と「そして今日もハードボイルド小説を読んでいる④」の記載へとつながるわけだけれど、でも社会派ミステリから路線転換して暫くの間、西村寿行は生島治郎の影響下にあった。それを思うと、なんともアイロニカルと言わざるを得ない――。

そして今日もハードボイルド小説を読んでいる④

西村寿行の『月を撃つ男』を読んだ。これが西村寿行の最後の長編ということになる。このところ「文学者の最期」みたいなことに関心が募っており、『月を撃つ男』を読んだのもその一環――とは言えるのだけれど、『月を撃つ男』はどう解釈したところでハードボイルドではないのでねえ。「そして今日もハードボイルド小説を読んでいる」という通しタイトルの記事として相応しいかどうか? まあ、『日本ハードボイルド全集』の発案者である北上次郎は当初案の全20巻バージョンに西村寿行を加えていたというし(詳しくは『日本ハードボイルド全集』第7巻「傑作集」巻末の日下三蔵「《日本ハードボイルド全集》編集を終えて」参照)、徳間書店刊行の「西村寿行選集」、いわゆるNISHIMURA HARD-ROMAN SERIESは同じく徳間書店刊行の「大藪春彦活劇選集」、いわゆるOYABU HOT-NOVEL SERIESの兄弟シリーズと見なすのが適当で、これらの点に免じてギリギリOKにする? ただ、西村「ハードロマン」の特徴は「激情」であって、「非情」を旨とするハードボイルドとは明らかに「宗旨が違う」。しかも、母の四十九日も明けないこのタイミングで読む本としてはどーよ。西村「ハードロマン」といえば凌辱シーンのオンパレードで。『汝!怒りもて報いよ』なんて、丸々1章がそうだったりする。いくら何でも今読む本では……。ところが、今、明かしますが(別に内緒にしていたわけではないけどね)、母の介護がいよいよ正念場にさしかかった去年の10月頃から、ワタシ、ずーっと西村寿行を読んでいたんだよね。今回、『月を撃つ男』を読んだのも、その延長、というのが実のところで……。

そして今日もハードボイルド小説を読んでいる③

まあ、そう簡単に見つかるものではないとは思っているけれど、なかなか出てきませんねえ。どんな稀覯本よりも、実はこういうのがいちばん手に入りにくかったりして……。

さて、夏文彦が自作の発表媒体とした〝エロ雑誌〟に『ザ・ベストマガジン』がある。ベストセラーズ社発行の月刊誌で、夏の「女戦士」シリーズ第4作『女戦士 エロスの煉獄』は『ザ・ベストマガジン』に連載されたもの(こちらは連載第1回が掲載された1988年7月号)。この雑誌には北方謙三が「男はハードボイルド」なる語り下ろしエッセイを連載していたこともあるし(1985年、ベストセラーズ社より「ワニの本」として書籍化)、船戸与一が対談のホストを務めていたこともある(1994年、ベストセラーズ社より『諸士乱想:トーク・セッション18』として書籍化)。さらには、創刊以来、山下諭一が「ホット・ノベルス」と題した書評コラムを連載――と、同誌はハードボイルドともなかなかに親和性の高い雑誌だった言っていい。そんな雑誌なんだから、夏文彦が自作の発表媒体とするのも何の不思議もない――と話は転がって行きそうなものなんだけれど、少しばかり事情が違っていて。というのも『女戦士 エロスの煉獄』はハードボイルドではないのだ。連載時点で「読切りバイオレンス」と銘打たれていたし、ベストセラー・ノベルスとして書籍化された際も「凌辱と復讐のバイオレンス小説」と謳われていた。そう、これぞ「バイオレンス小説」というやつなのだ。

そして今日もハードボイルド小説を読んでいる②

まずは「そして今日もハードボイルド小説を読んでいる①」の記載を一部、訂正しておきます。ワタシは同記事中で山下諭一の「冷たいサヨナラ」に関連して次のように書いたのですが――「「冷たいサヨナラ」はいわゆる「殺し屋シリーズ」の1作なのだけれど、1965年に芸文社から刊行された『俺だけの埋葬簿』には収録されていない。また『俺だけの埋葬簿』の装幀・挿画も大塚清六ではなく山野辺進。「殺し屋シリーズ」は全作『ユーモア画報』に掲載されたものであり、挿画も全作、大塚清六が担当。しかし、それら『ユーモア画報』のために描かれた挿画は書籍化に当たってすべてボツにされたということ……」。しかし、「「殺し屋シリーズ」は全作『ユーモア画報』に掲載されたものであり」という部分に一抹の不安を覚え調べてみたところ(方法は、Aucfreeで検索するとか、ベタな方法です)、第7話「ふたつの仕事」と第12話「小さな結末」は『ユーモア画報』への掲載を確認できず。また山下諭一が『ユーモア画報』で「殺し屋シリーズ」の連載を開始したのは1962年11月号からだと思いますが、同号掲載の「冷たいサヨナラ」から1963年2月号掲載の「黒い水」までは『俺だけの埋葬簿』に収録されていない。これがどういう意図によるものなのかは不明。山下諭一が『ユーモア画報』に寄稿した殺し屋ものは全部で13話になるはずで、これで1書を編んでもよかったはず。あえて最初の3話を割愛し、代って『ユーモア画報』非掲載の2話を加えて全12話としたのには何か意図があるのかどうか……なんてことでアタマを悩ませているニンゲンなんて、ニッポンでもオレくらいのもんだろうなあ……。

そして今日もハードボイルド小説を読んでいる①

2月5日、母が亡くなった。

2010年1月に亡くなった父に続いて、今回も最期を看取ることは叶わなかった。

今回こそは、と強い決意を固め、そのための準備もしてきたつもりだったのだけれど、ワタシの「コロナ陽性」という不測の事態がすべてを台無しにしてしまった。

ワクチン接種を拒んできた、というツケがこの人生の重大局面で取り返しのつかないかたちでわが身にふりかかってきたと言わざるを得ず、心情をありのままに述べるならば、65年に渡るワタシの人生はこの一事によって全否定されたと言っても過言ではなく……。

1月15日、関係各方面の協力を得て、一旦、わが家に帰ってきた母を看護師のIさんが写してくれた写真を貼っておきます。

ちょうど1月6日が誕生日ということで、お祝いの花束も頂き、「家に帰ってこられて良かったね」というS先生の問いかけにも「ほっとした」と応じていた母。

ワタシが「コロナ陽性」という不測の事態に見舞われることさえなければ、このまま自宅で最期を迎えられたはず。

しかし、この翌日、ワタシは「コロナ陽性」という〝審判〟を受けることになる。

それからの20日間あまりをわが家族がどう過ごしたのかをふりかえる余裕は今のワタシにはない。

ましてや、この日以降の母の写真(兄は「記録」と称して亡くなるその日まで母を写しつづけていた)と相見える勇気なんて。

ただ、焼き上がった母のお骨は、美しかった。

白くて、清潔で。

お前は何も間違ってはいない――、骨上げ台に並べられたその美しいお骨を見た時、ワタシの〝灰色の脳細胞〟はこんな母の声を合成してみせた……。

気がついたら夏が終っていた

(ワタシだけの『日本ハードボイルド全集』を編んでみた)

気がついたらあんなに燃えさかっていた夏が終っていた。家の前に生い茂っている草も秋の草だし、あろうことかジョロウグモがでっかい巣を張っていて(ジョロウグモは夏から秋にかけて巣を張る)。ウチを空き家とでも思いましたかねえ……。とにかく、気がついたら夏が終っていた。『日本ハードボイルド全集』の完結がこのタイミングとなったのは、図らずも何かを暗示しているような……。

ということで、ワタシだけの『日本ハードボイルド全集』を編んでみた。今さらこんなことをやって何の意味があるのかという気もするのだけれど……まあ、ハードボイルドに関連してまだ若干、書きたいこともあるしね。で、「ワタシだけの『日本ハードボイルド全集』を編んでみた」ということに託つけて、それを吐き出してしまおうかなと。何にせよ、溜め込むというのは、よくありません……。ということで、結構、ガチで考えて、次の10+1冊としました。でね、最後まで悩んだのは、あの人の扱い。そう、「そういう人たちと一緒の全集には入りたくない」と言って本家『日本ハードボイルド全集』への収録を拒んだあの人の。そこまで言われたからには、こちらの方から御免こうむるべきかとは思うのだけれど……

祝『日本ハードボイルド全集』完結

(と言いつつまたまたこんなことを書いてしまう。許せ)

本来は、なぜ藤原審爾は「前夜」でも「殺し屋」でもなく「新宿その血の渇き」なんだ? ということで1本書くつもりだったんだけれど……変更。ただ、編集委員の中で「新宿その血の渇き」を推したの杉江松恋のはずで(杉江松恋はアドレナライズ版『新宿警察全集』の監修者)、そういう意味でのつながりはあるかな。というのも、杉江松恋が(順番から言えば大坪砂男に次ぐ2番手に抜擢された)山下諭一のプロフィールを紹介しつつ、こんなことを書いているんだ――「「通俗ハードボイルド」という呼称も、山下が命名したものだという」。これね、一種の訂正記事とでもいうか。杉江松恋は2000年に刊行された『日本ミステリー事典』ではこう書いていたので――「一貫して軽ハードボイルド作品を書き続けた」。で、これがなかなかフレーズとしてキャッチーで、山下諭一が2018年に亡くなっていることを踏まえるなら、このフレーズを以て作家・山下諭一の墓碑銘としてもいいくらい? で、晴れて刊行なった『日本ハードボイルド全集』第7巻「傑作集」でも杉江松恋は同じフレーズで山下諭一を紹介しているかというと……していない。代って「「通俗ハードボイルド」という呼称も、山下が命名したものだという」。これは、事実上、『日本ミステリー事典』で書いたことを訂正したものであると。で、そうであるならば、もう一歩踏み込んで、こう書いて欲しかったわけで――「一貫して通俗ハードボイルド作品を書き続けた」。これこそは作家・山下諭一の墓碑銘としてふさわしく……。

祝『日本ハードボイルド全集』完結

(と言いつつまたこんなことを書いてしまう。許せ)

それにしても、わからんものだ。「コルトのジョーさ。命は貰うぜ、親分!〜城戸禮と「国産ハードボイルドの嚆矢」をめぐる一考察〜」を書いた当時、ワタシは城戸禮という作家のことをほとんど知らなかった。それが今や『日本ハードボイルド全集』第7巻「傑作集」に城戸禮が入っていないといって一悶着起そうかという勢いで(といっても、別に何もするつもりはないんだけどね、この記事を書く以外は)。一体、いつの間にオレはこれほどの城戸禮推しになったんだ? そもそも、城戸禮が『青春タイムス』に書いていた「現代仁侠小説」(「愛慾の弾痕」が『青春タイムス』1950年8月号に掲載された際に冠せられた角書き)って、それほどのモノか……?

まあ、ここで正直なことを言えば、本来、城戸禮というのは『日本ハードボイルド全集』に収録されるような作家ではないんですよ。むしろ、この作家は、戦前、好んで書いていた海外を舞台とするエキゾチックな探偵小説や秘境探検小説にこそ見るべきものがある。それに比べれば『青春タイムス』に書いていた「現代仁侠小説」なんてイマジネーションにおいてはるかに劣ると言うべき。つーかさ、今やワタシの城戸禮についての認識はそこまで行っているということで。今さら「愛慾の弾痕」がどうとか「悲恋拳銃無宿」がどうとか、正直、どーでもいいんですよ。ただ、今回、こうして『日本ハードボイルド全集』第7巻「傑作集」を入手して、そのラインナップを一瞥して、いわゆるカストリ雑誌に掲載された小説が1作も入っていないというのはいかがなものかと。だって、もし『米国ハードボイルド全集』なるものがあったとして、そこにパルプマガジンに掲載された小説が1作も入っていないとしたらおかしいでしょう。それはさ、ハードボイルドなるものの成り立ちを考えたって、ありえないことですよ。それと同じようなリクツが『日本ハードボイルド全集』にも当てはまるとするならば、やはりカストリ雑誌に掲載された小説が、最低、1作は入っていなきゃ。その場合、城戸禮というのはいい選択肢だと思うんだよ。カストリ雑誌に書いていたにしては、それなりに〝身元〟は確かだし。つーかさ、デビューは『新青年』なんだから。しかも、水谷準が編集長だった時代の。あのモダニズム華やかなりし。加えて、赤木圭一郎主演の『拳銃無頼帖』シリーズの原作者という知名度もある(この際、ワタシが知らなかったことはワキに置いておく)。また、そんな作家が、戦後の一時期、カストリ雑誌にこんな小説を書き殴っていた、というドラマ性もね。そして、これが決め手となるわけだけれど、そんな作品を掲載することは、アメリカのハードボイルドがパルプマガジンから生まれてきたように、日本のハードボイルドはカストリ雑誌から生れてきた、ということ(ま、歴史のアナロジーというやつかな)の格好のデモンストレーションになりうるじゃないか。もうね、いいこと尽くめですよ。そのチャンスを逸したというのは、正直、もったいないなあ、と。

About Me

On PW_PLUS

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②

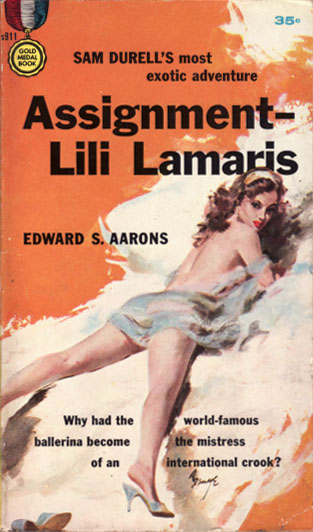

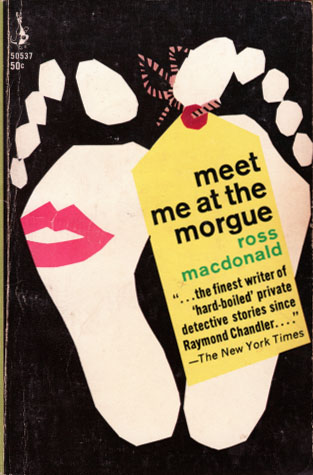

- ◦我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜

- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜

- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜